平成最後のゴールデンウィーク。前日に大井川鐡道を堪能し、朝一番で掛川城を見た後、この日は天竜浜名湖鉄道、そして遠州鉄道に乗りに行きました。

掛川城(掛川城公園)を見た話についてはこちらをご覧ください。

掛川駅にて

天竜浜名湖鉄道の掛川駅は、JRの掛川駅の隣にあるこじんまりとした駅舎。正式名称は「天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線」ですが、いかんせん長いので「天浜線」となっています。この記事でも以後、面倒な時には「天浜線」と書くことにします。

尖った三角屋根が特徴的ですが、三角屋根という意味ではJRの駅とも共通点があるのでした。

窓口で1日フリーきっぷを買うと、「天浜線サポーターズクラブ会員オススメ! 天浜線どうまいグルメガイド」という冊子を一緒にいただきました。

もう1冊、ポタリングマップと選択でき、その時々で興味があるものをいただくのがいいかと思います。

上の記事では「御朱印めぐり」のガイドブックもあるようなのですが、当日は気づきませんでした。

私がいかにも興味がなさそうにみられたせいかもしれません(実際御朱印には興味がないのですが)。もしくは、平成最後の時期ということで、御朱印を求める人が増えることを予想して配布を控えていたとかでしょうか。まあ、よくわかりませんがあまり気にすることでもありません。

掛川駅の改札口。その先、時刻表の下に「今度の列車は」という案内があります。矢印部分のカバーを左右にスライドさせることで、どちらから発車するかを表示できるもののようです。

この表示を見て左側の1番線で待ちます。

向かいはJR東海の掛川駅のホーム。点字ブロックもあり、かつては向こう側からも乗降できたのかもしれませんが、今ではすっかり柵で遮られてしまっています。第3セクター鉄道によくある、JRと縁が切れた感がちょっと切ないです。

そして、列車がやってきたのは残念ながら2番線でした。上の写真は、列車が入線してきたらそれを撮るつもりで待機していて、あてが外れてあわてて撮ったというのは秘密です。

狙ったわけではないですが、今の天浜線では観光向け列車に属する「スローライフトレイン」がたまたまやってきました。

レトロというよりは、こういうのなんていうんでしょうね。ポップというかファンシーというかエレガントというか。そういったあたりの表現が同居したような車内空間です。

掛川→新所原→天竜二俣 1.5往復乗り通す

列車は定刻通り掛川駅を出発。各ボックスに1~2人ずつといった乗客数です。

掛川市の市街地を出ると、田園風景の中を進んでいきます。

車内の運賃表。出発してしばらくは「掛川」のままだったのですが、数駅進んで運転士さんが修正していました。

可愛らしい駅名表示が立てられています。

途中の主要駅・天竜二俣駅では、多くの人が乗り込んできて一気に満席となります。

当初の予定ではここで下車して、名物の転車台や扇型車庫などを見学しつつ、昼食にできればと思っていました。

しかし、フリーきっぷと一緒にいただいたグルメガイドを見ているうち、行きたい店が出てきたのでこのまま乗り通します。到着するのはおそらく13時前。これより前だと混んでいる可能性が高いし、これよりあまり遅くなると店が閉まってしまう心配をしないといけない、というような時間です。

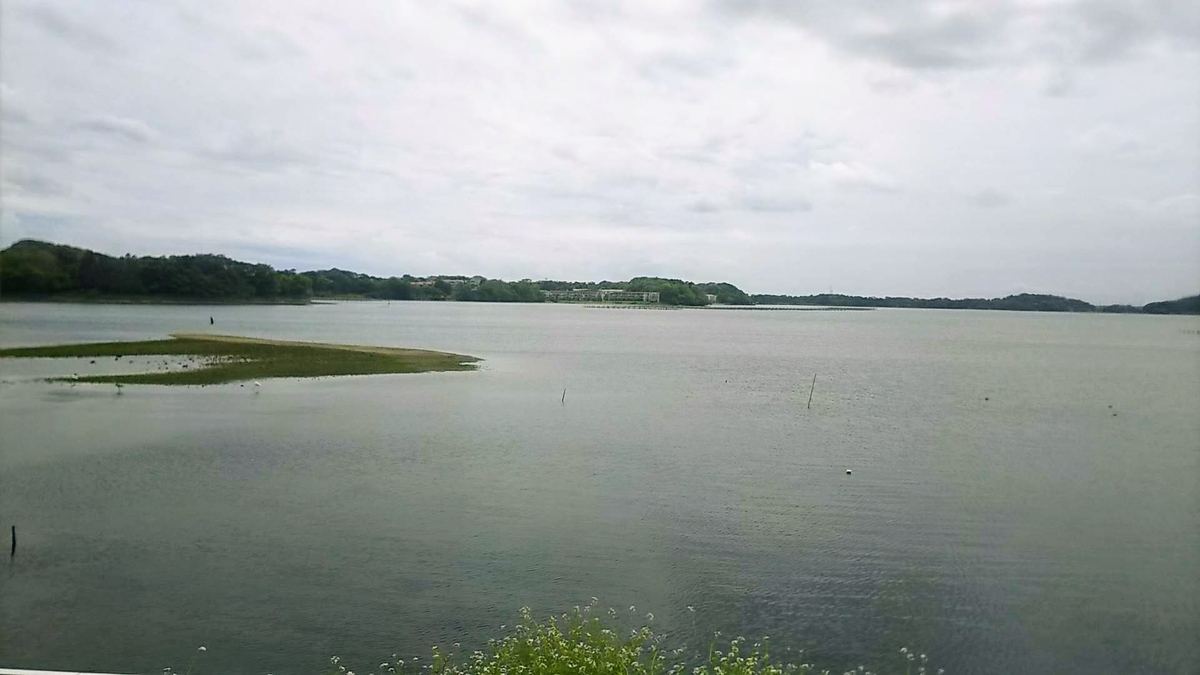

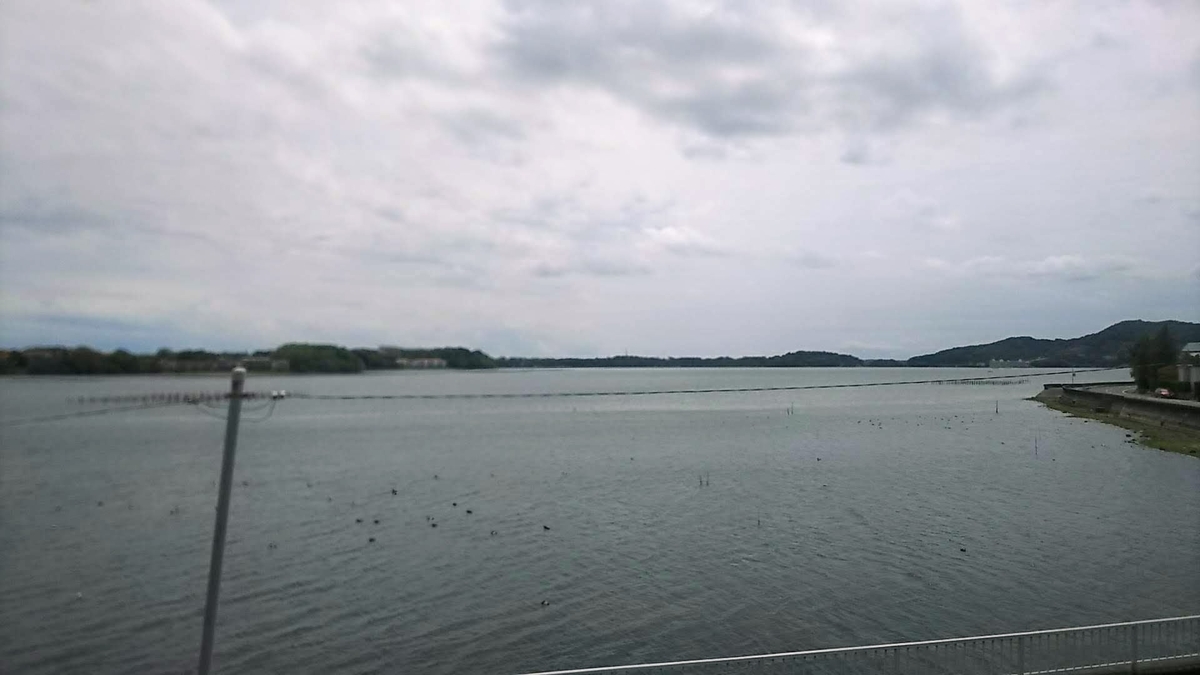

天竜二俣を出ると、西鹿島での遠州鉄道との乗り継ぎ、フルーツパークではままつフルーツパーク時之栖へ向かう人、地元の学生さんなどいろいろな乗り降りがあり、気賀駅を過ぎると奥浜名湖の湖岸へ出ます。

その奥浜名湖エリアの主要駅と言えそうな三ヶ日駅。道中何度目かの列車交換です。

自撮りのカメラに向かってしゃべっている方。リアルタイムなのか録画なのか、クローズドなのかオープンな配信なのかわかりませんが。遠州鉄道からの乗り継ぎで西鹿島駅から女性と一緒に乗ってきて、車内でカメラに向かって「ただいま、天竜浜名湖鉄道に乗車しています」などと話していました。

列車はさらに湖岸を進みます。

尾奈駅にある、籠に捕らえられたうなぎのオブジェ……と思ったら、これはトイレなんだそうです。

知波田駅北側にある橋梁。列車が通った時に撮れればよかったのですが。

歯科医院が併設された知波田駅。ここにお目当てのうなぎ屋があったので一度下車し、後続の列車に乗り継ぎました。

そのうなぎ屋「五條」の記事は下記をご覧ください。

そして終点の新所原駅に到着。

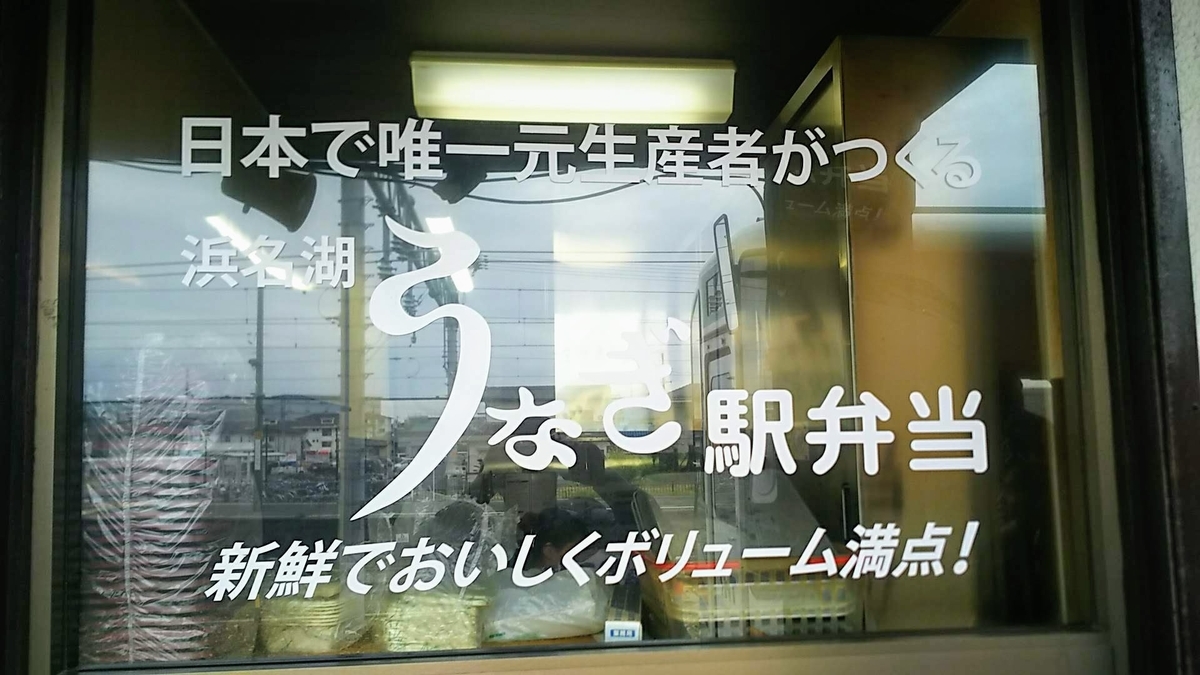

ここの駅のうなぎ弁当もよく知られているようです。

ホームから見える店の案内。

改札を出た駅舎内の受付。弁当だけではなく、白焼きなども売っていました。

天浜線の隣にあるJRの新所原駅の駅舎。格子を利用してリッチな感じに見せています。

さて、ここではそれほど時間を取る予定ではなく、来た列車でそのまま折り返して天竜二俣駅へ向かいました。

天竜二俣駅付近を歩く

右側の島式ホームは、2番線が掛川発の天竜二俣行き、3番線が天竜二俣始発の新所原行きになります。

3番線の車両は、国鉄の湘南色を再現した「Re+」というラッピング列車。もっとも、もはや東海道本線にもそんな列車は走っていませんが……。

ホーム側から見た駅舎。天浜線にはこのように古い駅舎や施設をそのまま利用している駅が多く、有形登録文化財として登録されている施設が数多くあるそうです。

駅から新所原方に留置されている、朽ちかけているように見える車両。気動車と客車でしょうか?

長年使いこまれた感じが伝わる待合スペース。この駅の所在地は浜松市天竜区ですが、合併以前は天竜市であり、林業が主要産業でした。今でも、駅周辺には木材を扱う店も見られます。

以下、駅付近をぐるっと時計回りに歩いてみました。主目的は、駅から遠くに見える転車台や扇型車庫を近くで見れないか、ということでした。

天竜二俣駅の入口と、併設されているレストラン「ホームラン軒」。ランチ営業のみで、この時間はもう閉まっていました。やはり駅名看板にとても味があります。

天竜浜名湖鉄道の本社。この看板は当然3セク化の時かそれ以降にできたものだと思いますが、それでも昔から使い込まれたかのような味わいを出しています。

駅前にあるうなぎ屋。当初の予定通りここで途中下車していたら、ホームラン軒とどちらかで立ち寄ろうと考えていた店でした。

うなぎ屋の隣ぐらいにある公園と、そこに保存されているC58蒸気機関車。

駅のホームのような上屋がついて保護されているものの、かなり荒れた見た目となっています。たまたま塗り直す直前だった、とかだといいのですが。

線路沿いの駐車場から車庫方面。何両か留置されているのが見えます。

もう少し近寄れないかと進んでみましたが、私有地だったり鉄道用地だったりでなかなか線路沿いに近づくことができません。

東側にある道路橋を渡ってみることにしました。

橋の上から、かすかに転車台と、扇型車庫の背面が見えました。留置されている車両は、主に団体列車用であるTH9200形のようです。

結果的にこれが唯一、目的の場所が見えたシーンでした。

橋を渡ったところにさらに高台に向かう道があり、よく見えるのではと思ったらそこは企業の敷地(上の地図でいうとROKIグローバル本社)。

駅の裏側に回っても、線路沿いはずっと住宅が建て込んでいて、結局近寄ることはできませんでした。

間近で転車台や扇型車庫が見たいときは、天浜線が見学ツアーをやっているので、それを申し込むべきですね。

駅の裏側を歩き、踏切を渡ってまた表側に出ます。

そこで気になる建物を見つけました。

「TEPIA」という、ショッピングセンターのように見える建物。しかし、看板はもはや消えかけ、その下側も黒く汚れています。

もはや営業していないのかな?と思いつつ、近づいて確かめてみることにしました。

道路側に向いた看板はまだ鮮やかに見えます。

正面入り口へ。どうみてもやはり廃墟なのでした。

この記事を書く時に調べて見ると、できた最初は賑わっていたらしいのです。ただ、大型店が付近にいくつもでき、客が分散した結果衰退し、2012年に閉鎖となったようです。

跡地の一部は福祉施設になる予定だとか……。

さて、駅ホームから見たボロボロの車両ですが。

まさに塗り直しをしているところでした。そのまま朽ち果てるとか廃車するとかではなかったようです。

塗り直した後、どういった用途で使うのかわかりませんが、将来この車両に関するニュースが出た時に、「あ、あの時塗り直してた車両!」と気づくのが楽しみです。

駅に戻るとちょうど雨が降ってきたので、改札口横にある小さな売店で転車台マドレーヌを買っておやつにしたりして、まったりと待機。

やがて、この駅が始発の16:34発新所原行き列車が入線してきました。

この時間になるとほとんど乗客はいません。

やがて、掛川からの列車が到着して乗り継ぐ人が増えましたが、それでもまだまだガラガラです。

駅舎としては一体化しており、両者の時刻表・発車案内が仲良く並んでいました。

この後乗った遠州鉄道については下記の記事をご覧ください。

路線の活性化のために

さて、天竜浜名湖鉄道ですが、乗っていて、駅舎に併設した店舗が多い、ということに気づきました。

文中で紹介した天竜二俣駅のホームラン軒、知波田駅の歯医者、新所原駅のうなぎ弁当屋の他、都田駅にもカフェがありましたし、記事を書く際に調べて見ると、遠江一宮駅には蕎麦屋、豊岡駅には商工会事務所、金指駅にはピザ店、気賀駅には中華食堂、西気賀駅にはフレンチレストラン、浜名湖佐久米駅には軽食喫茶、都築駅にはパン屋、三ヶ日駅にはカフェ、と多くの駅で店舗などが併設されているようです。

こうして、駅が地域の人の動線に組み入れられれば、そこからすぐに列車に乗れるわけですから、どこかに行く時に列車を利用しよう、という人も増えるかもしれません。

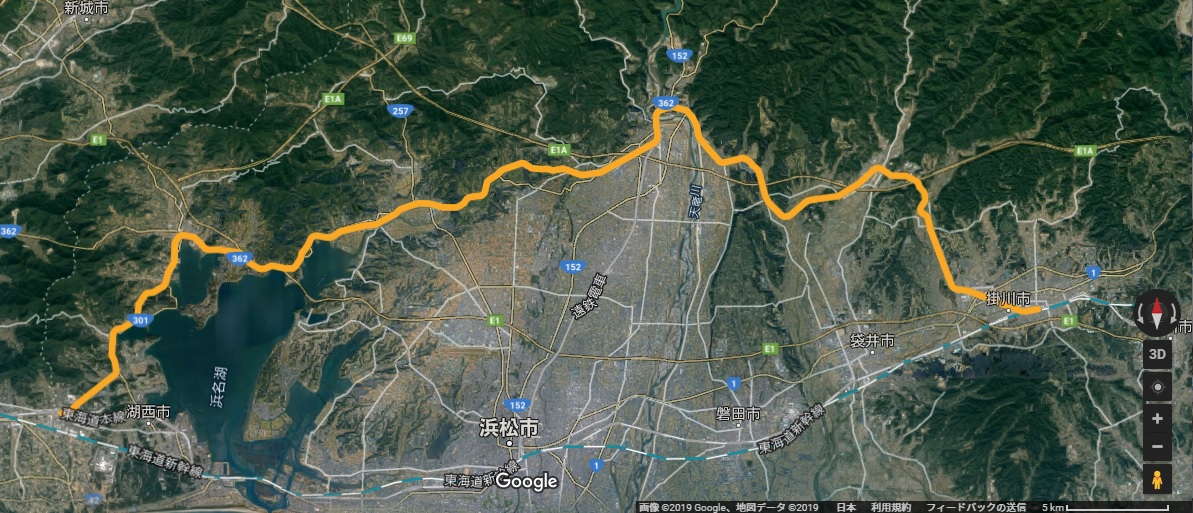

天竜浜名湖鉄道は、天竜川下流域から遠州灘にかけての平野部の北縁をなぞるように進んでいきます。軍からの要請もあって東海道本線のバイパス線として建設されることになり、実際に戦時中にはバイパスとして機能したこともあったそうです。

もともと国鉄時代は「二俣線」だったという路線名が示す通り、今の天竜二俣駅(上の図でいうと中央部のもっとも北側になる付近)を経由する目的だったこと、西側は浜名湖の北岸を経由するしかないこと、などもあってこういうルートになっているのですが、それにしてもかなりマゾい路線だと思います。平地の端過ぎて利用客は見込めないし、とはいえ平野部を走るので、浜名湖岸を除いて特に風光明媚と言える景色もありません。

その浜名湖にしても、天浜線沿線は奥浜名湖と呼ばれ、浜名湖観光のメインとなる浜松駅を拠点としたルートに対して裏側的な位置づけです。

そんな中で、駅に人を呼べるものがないなら店を設けよう、というのは一つの手段だと思います。

あまり資源に恵まれないローカル鉄道が、いかに活性化に取り組んでいるかという事例を、この鉄道で見たように思いました。