※本記事は2019年6月の記録になります。

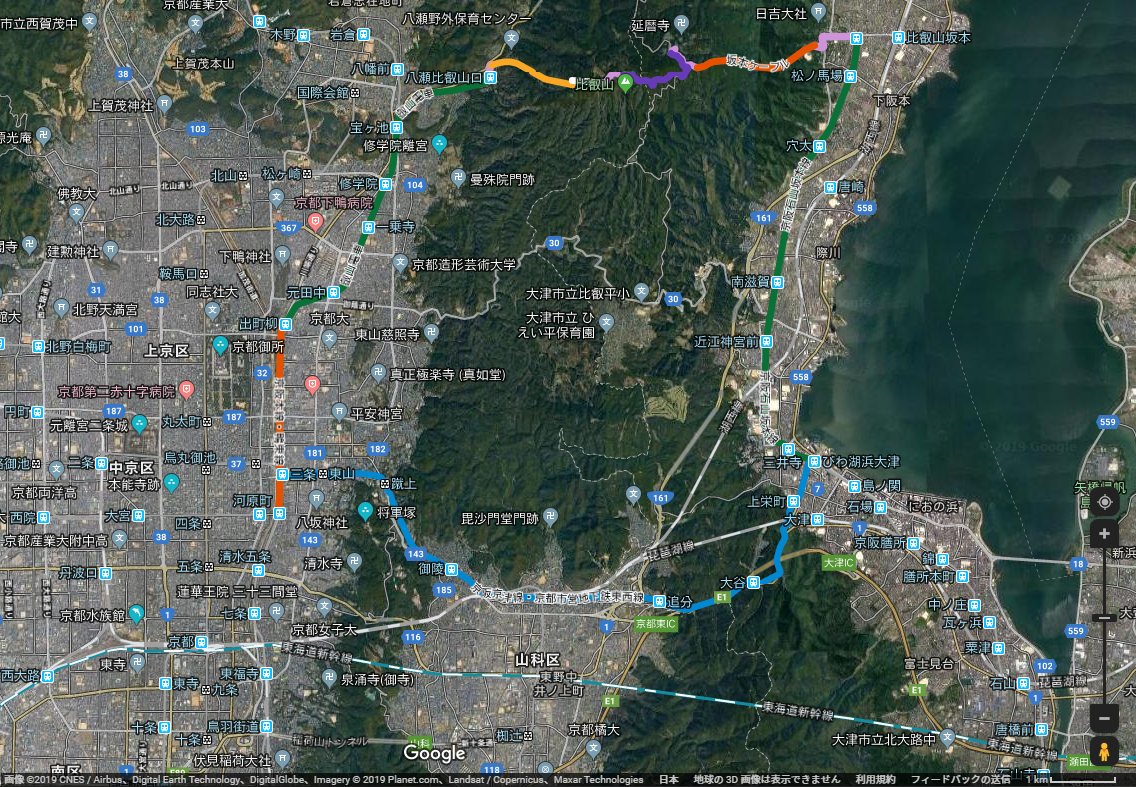

上記の比叡山周遊ルートを6月に訪問した記録になります。

前回、阪急河原町駅から京阪祇園四条駅へ、そして出町柳駅まで来ました。

今回は、出町柳駅から叡山電車に乗って八瀬比叡山口駅まで向かいます。

叡山電車には「叡山本線」と「鞍馬線」の2つの路線があります。上の図で示した叡山本線は、京阪電車と接続する出町柳駅から、北東に向かい比叡山の麓、平地の隅ぎりぎりの八瀬比叡山口駅までを結ぶ路線です。そこから比叡山へ向かうには、ケーブルカーやロープウェイ、バスを乗り継いでいきます。

途中の宝ヶ池駅からは北に鞍馬方面へ向かう鞍馬線があり、出町柳からは、両方向に向かう列車が運転されています。

出町柳から 電車は走る

見出しのフレーズは、京阪電車をテーマにした曲「出町柳から」のサビなのですが、叡山電車にも同じことは言えるわけで。

出町柳駅の地上の外観。同じ京阪グループに属する京阪電車と叡山電車の駅として、駅舎を共有する形になっています。京阪電車は地下駅、叡山電車は地上駅になります。

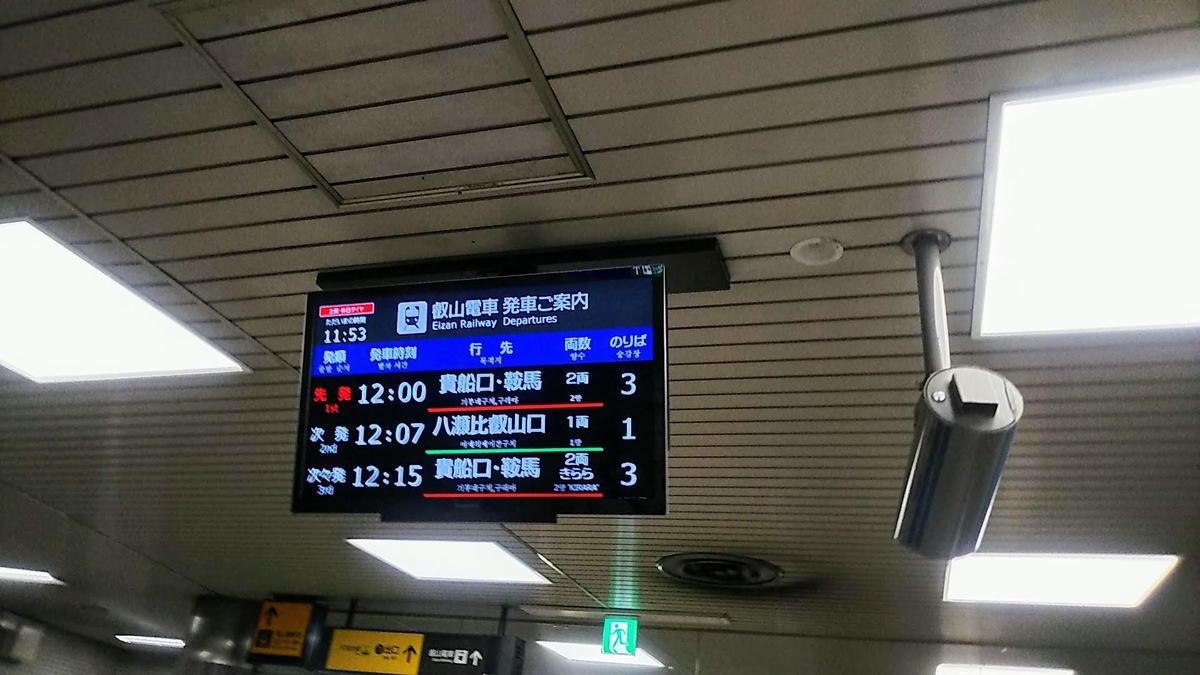

京阪電車を降り、北側の出口へ向かうと、叡山電車の発車案内が掲示されています。

基本的には、叡山本線の八瀬比叡山口行きが1両、鞍馬線に直通し貴船口・鞍馬へ向かう列車が2両のようです。

階段を上がって地上に出ると目の前は叡山電車の改札口。発車案内の左上に表示された時刻を見ていただけるとわかりますが、ものの1分程度の話です。

目当ての列車までは少し時間があるので、駅周辺を見てみます。

駅前すぐにある、高野川を渡る河合橋。この橋の先には、すぐ南で合流して鴨川となる賀茂川(同じ「かもがわ」でややこしい)を渡る「出町橋」があります。

南側、賀茂川との合流地点。「鴨川デルタ」と呼ばれる部分で、賀茂川・鴨川沿いの公園の一部になっています。

高野川の上流方向。洛北の山々が見えます。

駅の南側には、こうして叡山電車としての出入口の表示があります。奥の方に列車の姿も見えています。

出町柳駅の構内。手前の1番線は1両のみ対応、2番線・3番線は2両編成対応の長さです。

櫛型で3線あるホームというとそれなりの規模をイメージしますが、改札口とホームが近く、またホームが狭いこともあって非常にこじんまりとした印象です。特に1番線(手前側)と2番線の間のホームは非常に狭く、普段は使用していないようです。

1番線側にあるトイレ。中は入っていないのですが、外観としては最近流行しているスタイルにリニューアルされています。木の風合いを生かした壁や扉、後で紹介する観光列車「ひえい」と合わせたと思われる深緑とゴールドの柱が特徴的です。

鞍馬方面、八瀬比叡山口方面へ向かう一般の車両。クリーム色をベースにした塗装で、今は側面を三陸鉄道風にした車両もあるようですが、どちらかというと地味な感じの車両ではあります。

その叡山電車を観光路線として引き上げる立役者になったのが、鞍馬方面へ運転される展望列車「きらら」。形式番号としては900系となります。

2編成あってどちらももみじをイメージしたカラーリング。写真のオレンジ色の他に、紅葉をイメージした赤色の編成(ただし、2020年3月まで期間限定で、青もみじをイメージした爽やかな黄緑色になっています)があります。

前面にも側面にも窓を大きく取り、窓向き座席も用意して展望性を重視したのが特徴。洛北観光と言えば叡山電車、というイメージの向上に大きく貢献しました。

この次に八瀬比叡山口に向かう列車が、目当ての観光列車「ひえい」になります。

観光列車「ひえい」に乗る

出町柳駅に到着する観光列車「ひえい」。

既存の700系(デオ730形)車両を大胆に改造したもので、鞍馬や比叡山の神秘性などをイメージした楕円が前面に大きくあしらわれているのが特徴です。

楕円が運転の邪魔にならないよう、運転席は中央側に寄せられているようです。

側面の窓や車内も、同じように楕円をモチーフとしてデザインされています。

2018年3月にデビューした車両で、鉄道友の会が選定する2019年の「ローレル賞」を受賞しています。

叡山電車が誇る2トップの並び。きららが発車するまでのわずかな時間だけ見られる光景です。

土曜・休日ダイヤの場合、「ひえい」が45分間隔、「きらら」が2編成で30分間隔・45分間隔の交互ということで周期が一致しないのですが、各列車の運転時刻は公開されているので、調べて行けば両者が並ぶタイミングを狙うことができます。

今回は「きらら」はまったく意識していなかったので、並びを見ることができたのは偶然でした。

車内はロングシートですが、楕円形の側窓の間に背もたれを置くという、なかなか考えられた構造。はっきりとは写っていませんが、ドアとの仕切り板や、その上部の掴み棒にも楕円のモチーフが見られます。

見た目で伝わるかもしれませんが、座席に安っぽさはなく、幅が広めにとられている上にほどよい上質なホールド感があります。ご存知の方には、京阪電車8000系のロングシート部分のイメージ、と言えば伝わるでしょうか。

黒系に統一されたつり革と、スポットライト型の照明が車内の雰囲気を演出します。

出発すると、車窓に京都の市街地を眺めながら北へ進んでいきます。修学院には叡山電鉄の車庫があり、宝ヶ池での鞍馬線との分岐を経て、14分で終点の八瀬比叡山口に着きます。

八瀬比叡山口駅にて

緑に囲まれた駅、そして駅前の御茶屋。たった14分でこの変貌ぶりです。

八瀬比叡山口駅の入口。駅舎はともかく「驛瀬八」の表示は決して古いものではなさそうですが、何かの再現なのでしょうか。

撮影した時には注目していなかったのですが、きっぷの券売機は昔懐かしい、並んだボタンに金額が表示されるタイプのようですね。

構内にたたずむ「ひえい」。外の緑が車体に鮮やかに映り込んでいます。