先日、一部区間で今後のあり方の協議が行われているJR西日本の芸備線に全線乗車してきました。

JR西日本の中国山地を通る路線はあまり乗車した経験がなく、芸備線に関しては全区間で初めての乗車となりました。

沿線の主要な町である三次市で時間を過ごしたり、需要が落ち込んでいる区間について車窓を見ながら考えたりしましたので、そのあたりをまとめておきたいと思います。

- 広島→三次→備後落合→新見と乗車し、新見からは特急やくもで岡山へ

- バス・鉄道利用者を優遇するレンタサイクル

- 三次駅を発着する芸備線の列車を撮影

- もののけミュージアムと広島流お好み焼き

- 三次駅から、路線の存続が焦点となっている区間へ

- 「鉄道はネットワーク」の落とし穴

- 利便性だけでは語れないから難しい

- 新見駅前で昔ながらの洋菓子を

- 特急やくもの新車で岡山へ

広島→三次→備後落合→新見と乗車し、新見からは特急やくもで岡山へ

全体の行程としては以下の通りです。

- 広島 7:53-9:49 三次

- 三次 13:00-14:19 備後落合

- 備後落合 14:42-16:09 新見

- 新見 16:46-(特急やくも22号)-17:47 岡山

大阪から始発の新幹線で広島駅に向かい、帰りは岡山駅から帰る行程になります。

三次で3時間以上の待ち時間がありますが、三次から備後落合方面は朝の6:54、休日運休の7:47の後は13:00まで列車がないので必然的にこうなります。

当初は広島~三次間のどこかで途中下車する案もあったのですが、この日は天気が不安定でいつ雨が降るかも読みづらい状況だったため、三次駅を拠点にする方が状況に合わせて動きやすいと思いました。

広島駅7:53発の三次行き普通列車は4両編成。

10分ほど前に広島駅に到着しての折り返しだったので、平日は通勤利用が多いのでしょう。後ろ2両は下深川駅での切り離しでした。

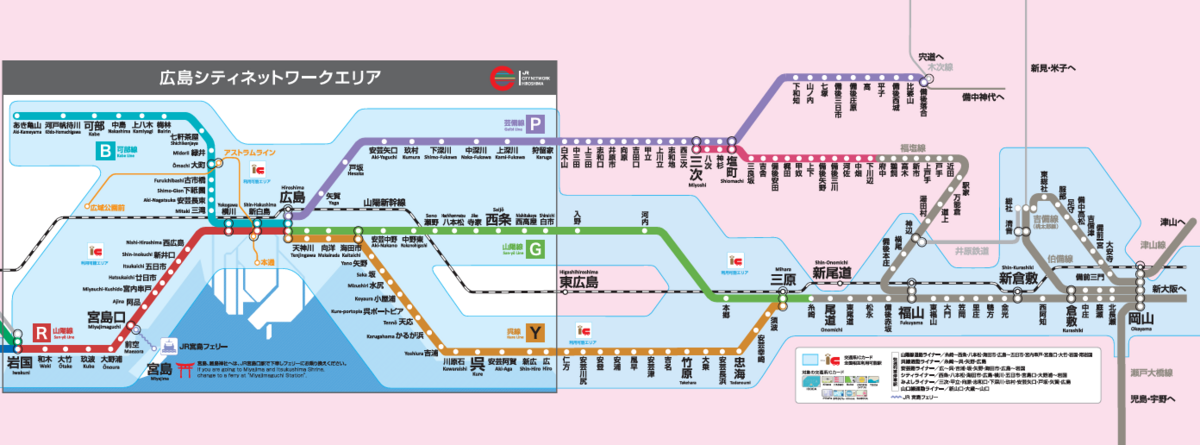

(JR西日本「JRおでかけネット」https://www.jr-odekake.net/route/より引用)

ちなみに、この列車が下深川駅に到着するのは8:16ごろで、発車するのは8:24。同じ時間帯で、8:25に下深川駅始発の広島行きの列車があります。

今、このブログを書いている時に気づいたので当日は確認していなかったのですが、もしかしたら切り離した後ろ2両がそのまま広島行きとなって折り返すダイヤだったのかもしれないですね。

さて、広島駅周辺では日常的な利用も見られた列車ですが、ICOCAエリアの最後の駅となる狩留家駅を出て郊外へ向かうと、グループでハイキングに向かう高齢の方々がメインになりました。

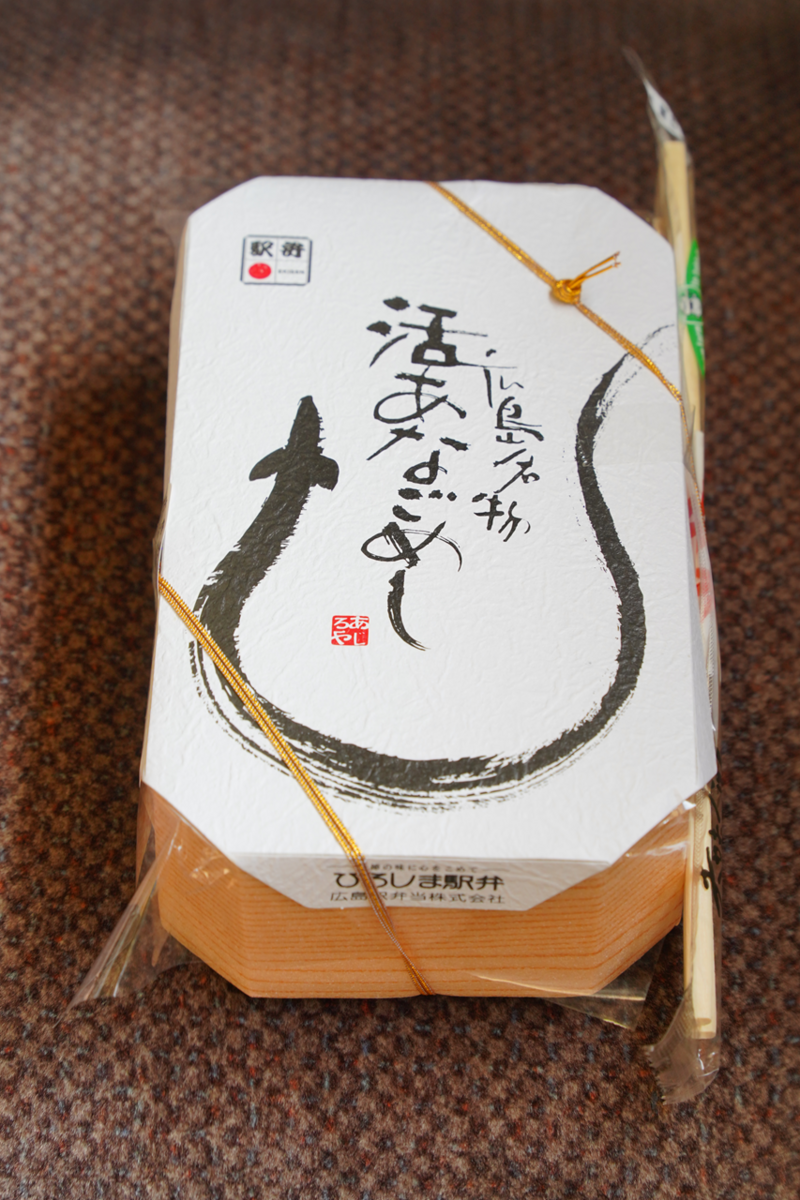

途中、乗客も少なくなってきた中三田駅で長い停車時間があったので、広島駅で買った駅弁「活あなごめし」を開封。

だいぶ昔に食べた、JR宮島口駅近くにある「うえの」の絶品のあなごめしが強く印象に残っています。今ではJR西日本のクルーズトレイン「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の車内でも提供されていますね。

さらに進み、ハイキングの方々が途中で下車されると三次へは閑散とした車内になりました。

この日は下深川駅や志和口駅、また午後に乗車した区間でもどこの駅かは忘れましたが、ホームに調査員の方がいて、到着した列車の乗客を目視でカウントする調査を行っていました。

そうして三次駅に到着。広島駅を出た頃には晴れていた天気も曇りがちになってきましたが、まだ雨が降るほどは崩れていませんでした。

三次駅の改札口そばには、芸備線や福塩線、SLやまぐち号の写真が展示されていました。

珍しい列車や車両目当てによそから押しかける撮り鉄などどうでもいいのですが、地域の鉄道の姿をずっと撮り続ける人は、その魅力を伝えてくれる大事な存在だし、そういう人でないと撮れない写真があるとも思います。

バス・鉄道利用者を優遇するレンタサイクル

さて、三次駅では3時間以上ありますので、駅前でレンタサイクルを借りて町を巡ることにします。

三次駅では三次観光推進機構と、備北交通(この地域の路線バスや、広島駅方面との高速バスを運行するバス事業者)が運営する三次市交通観光センターがレンタサイクルを行っています。

このうち、備北交通の方は「バスや鉄道で来店したら半額」というサービスがあります。

私はこの日、広島→三次→新見→岡山の乗車券を買っていて、三次駅で途中下車していたのでそれを提示したのですが、そういう物証がない人は口頭の申告でもいいのでしょうか。まあ、その辺の細かいことはよくわかりませんが、公共交通で移動することの弱点は下車した先の移動手段がないということですので、そこに配慮したサービスは素晴らしいなと思いました。

三次駅を発着する芸備線の列車を撮影

10時台は、備後落合から三次駅に到着する列車と、それと連絡して広島駅に向かう快速「みよしライナー」の列車があるので、とりあえずその2本を撮影して、それから軽く町巡りをして、昼食を食べたら次の列車へ……というプランで行くことにします。

まずは三次駅の東側の高台から、備後落合方面からやってくる列車を撮影。

予想外に電線が被っていたのでどうにかしたかったのですが、これが限界でした。

そして、道に迷いそうになりながら西三次駅の南の江の川沿いまで走り、広島行きの快速みよしライナーを撮影。

曇ってはいましたが、もし晴れていたら列車が木々の影に入ってしまうはずの時間帯だったので、むしろよかったのかもしれません。江の川に列車が綺麗に写ってくれたのでまずまずだと思います。

もののけミュージアムと広島流お好み焼き

列車を撮ったらまた自転車を走らせ、三次駅の北西にある「もののけ小路」へ。事前に想像していた通り、古い建物が立ち並ぶ情緒のある通りでした。ここはかつては石見銀山へと続く街道だったようです。

実は、ここに「もちのえき」という気になる名前の和菓子屋があって行ってみたのですが、付近に自転車を停められる場所が見当たらず。

店の人に訊いてみたら「もののけミュージアムの駐車場に停めてもらうことになってます」ということで、ちょっと彷徨って三次もののけミュージアムへ。

さて、ミュージアムに来たなら展示を見るのが普通なのですが、案内図を見ていると隣の「三次地区文化・観光まちづくり交流館」にレストランがあるという表示があり、それならせっかくだからここで食べていくか、と思って行ってみたところ、なんと店が撤退していたようで、空っぽの店内と、扉に「準備中」の札。

せめてどこかに「閉店中」とか書いておいてくれればいいのですが、現場に行くまでまったくそれがわからないとは。

個人的に、こういうことに遭遇するととてもガッカリしてしまうたちで、ミュージアムの展示も、もともとの和菓子屋に行く気力もなくなってしまい、いろいろ彷徨った分だけ時間もなくなっていたので、素直に三次駅前に戻って昼食にすることにしました。

なので、「なぜ三次でもののけなのか」という理由も実はわからないままだったのですが、妖怪物語「稲生物怪録(いのうもののけろく)」の舞台となった土地なのだそうです。

町の各所に見られたもののけの絵がなかなかユーモラスで楽しかったので、もし次に機会があれば、ミュージアムの展示とかもちゃんと見たいなと思ってます。

三つの川が合流する町で、川辺の景観がなかなか綺麗なのもよかったです。

三次駅前でレンタサイクルを返却し、その建物の2階にあるお好み焼き屋の「たむ商店」へ。人気店らしく、12時前に行くと2組が店外で待っていて、店に入れたのは12時を回った頃でした。

どれぐらい時間がかかるか読めず、備後落合行き列車の発車まで1時間を切っていたこともあり、深く考えずに店のおすすめ焼きを注文。

気に入ったのは中に大葉が入っていたこと。たっぷりの刻みネギと大葉の爽やかさで清涼感があり、これまで食べたお好み焼きにはない感覚でした。大葉の風味を残せるのは、具材を積み重ねる広島流ならではかもしれません。生地と具材をぐちゃぐちゃ混ぜてしまう大阪流ではもしかしたら難しいのかも。

この店では他にもたくさんのメニューがあり、注文後に見ているといろいろ目移りしてしまったので、次に来ることがあったら別のメニューを食べてみたいなあ、と思いました。

三次駅から、路線の存続が焦点となっている区間へ

三次駅には、広島~三次間で使用される「キハ47形」と、三次~備後落合間で使用される「キハ120形」の車両がたくさん並んでいて、構内からはいろんな方向から撮り放題でした。

広島~三次間の列車に使用されるキハ47形気動車。「首都圏色」とも呼ばれ、あまり見られない東の方では気動車ファンにとてもありがたがられる塗装ですが、JR西日本は以前、塗装費用を節約するために、塗装が必要な電車・気動車は地方ごとに色を統一し、キハ47形などの気動車はすべてこの色になったので、特に珍しい存在でもありません。

備後落合行きはキハ120形気動車の1両。

こちらはステンレス製で、塗装の必要がないためオレンジ色にはなっていません。

中に入ってみると、座席は大阪環状線の323系電車に使用されているものとだいたい似たようなバケットシート。これから路線の存続が焦点になっている場所に向かうというのに、都心の最新鋭の電車と同じようなシートだというのがなんとも奇妙な感じでした。

車内はだいたい10人ちょっとで、うち、地元の日常利用の方は3人ほどといった感じでした。

備後落合方面へ進んでいくうちに小雨が降り出してきました。

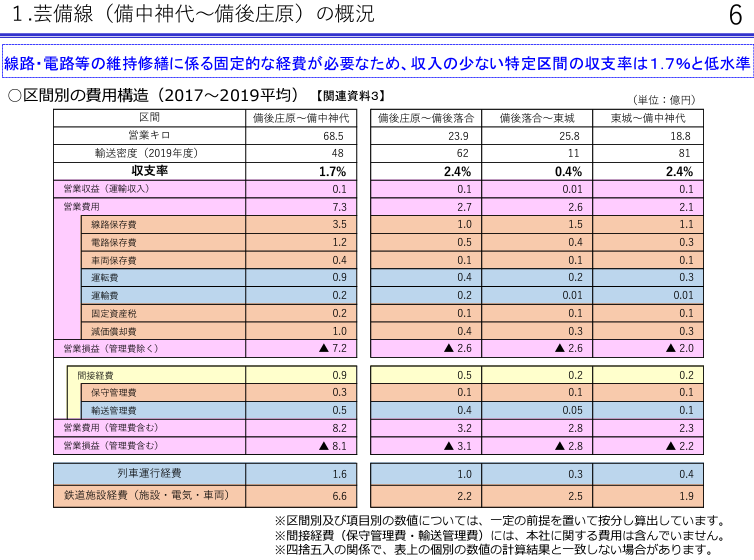

ここから、岡山駅と松江方面を結ぶJR伯備線に接続する備中神代駅までが、国が設けた「再構築協議会」の制度のもと、JR西日本と沿線自治体を中心に今後のあり方について協議されている区間となります。

鉄道での旅客輸送量は「輸送密度」という指標で表され、例えばJR北海道の場合、輸送密度が2000を切った線区は単独では維持困難(自治体などの支援が必要)とし、200を切った線区は別の交通体系への転換が必要としていました。そして、その200未満の線区についてはすでに廃線となったか、今後廃線となることが決まっています。

この芸備線の備後庄原~備中神代間はコロナ禍前の2019年度で48、中でも備後落合~東城間は11という落ち込みようで、JR北海道の主張に沿えば鉄道としては存続不可能ということになります。

もちろん、廃止するしか道がないわけではなく、豪雨で被災して2022年に復旧したJR東日本の只見線越後川口~只見間の輸送密度は、被災前の2010年度で49という値でした。

この辺の話はここでは細かく触れませんが、そういった状況にある路線だということを念頭に、駅ごとの状況や、車窓の様子を見ていました。

そのうち、1つ気づいたことがありました。

「鉄道はネットワーク」の落とし穴

ここから先、単に「芸備線」と書く場合は、再構築協議の対象となっている備後庄原~備中神代間を指す場合があります。

特定区間の議論に入る前提として、ネットワークのあり方をどう考えるか、基本的な哲学を押さえるべきだ。芸備線は山陽線や福塩線につながり、木次線などを経由して山陰につながるネットワークの一部。個別の区間が大量輸送に合致していないという理由で打ち切っていいのか。その議論がほとんどされていない。

と、鉄道がネットワークであることの重要性について指摘しています。

私が車窓を眺めていて感じたのは、まさにこの「鉄道はネットワーク」という考え方が、今の状況を招く落とし穴になっているのだな、ということでした。

芸備線は、戦前に広島~備後庄原間が民間鉄道として、備後庄原~備中神代間が鉄道省によって開業し、全通後は買収されて国鉄の芸備線となりました。

当初は貨物輸送の他、山陽・山陰を結ぶ陰陽連絡ルートとして活用された芸備線ですが、次第にその役割を失い、線内のローカル輸送のみを担っているのが現状です。

ネットワークであることを優先して建設された鉄道とはどういうものなのか。

集落のそばに線路を通し、駅を多く置いて細かく需要を拾っていくようなあり方ではなく、複数の結節点の間を早く結ぶために、集落から離れた通しやすいところを通し、駅も主なところにだけ置く。そういう形になります。

それは鉄道がネットワークとして充分に機能していた時代には良かったかもしれませんが、ネットワークの役割を喪失した今となっては、沿線の人々の需要にマッチせず、たいして役に立たない代物になってしまっているのです。

芸備線の車窓でよく見られたのは、集落から川を挟んで対岸を走る風景です。

集落の前には道路が走っていて、バスなら当然バス停を置くところです。鉄道は需要を拾おうとしても、こんなところに駅を置いても何の役にも立ちません。また、家々が少し集まっているというぐらいの集落に対しては、鉄道駅は設置する費用が掛かりすぎます。バス停ならポールを1~2本置けばいい話です。

もう1つよく見られたのは、集落から離れた田畑の中を突っ切っていく風景です。

車窓の手前には田畑が広がっていて、遠くの方に道路が通り、その道路沿いに集落が広がっている。バスなら集落の中にバス停を置けますが、鉄道は沿線の人を乗せることができないのです。

また、集落のそばを走っていると思ったらかなり高いところを通っていて、ここに駅を置いてもいったい誰が利用するのか、というところもあります。

こんな状況でも、「高速で走れる」という鉄道の特長が発揮できていれば、まだいいのかもしれません。

ところが、芸備線はそうですらありません。備後庄原~備中神代間では、いたるところに速度制限があり、並行する道路を走る車にも軽々と抜かれてしまいます。

15km/hや25km/hといった低速で走っていても、縦横にぐわんぐわんと揺れる列車。いかに保線ができていないかを物語っていました。

こうした状況を見ながら思い出していたのは、JR九州が鉄道からバスに転換して運行している日田彦山線BRT(BRTひこぼしライン)のことです。

2017年の九州北部豪雨で被災し、復旧について議論していた日田彦山線の添田~夜明間は、結局JR九州がBRTとしてバスを運行することで合意し、2023年8月に運行が開始されました。

実は、日田彦山線のこの区間も、同じように集落から離れたところを通る場所が多々ありました。また、被災前の輸送密度は131まで落ち込んでいました。今の芸備線と類似する状況だったのだと思います。

JR九州がBRTの導入にあたって行ったことは、線路跡ではなく一般の県道や国道にバスを走らせ、駅数を鉄道の3倍に増やし、病院の玄関前や、農産物直売所の前、公民館の目の前、市街地の商業地区や高校の最寄りといった、鉄道では駅を置けなかった場所に駅を設けるというものでした。

一方で、鉄道跡にバス専用道を設けることになった区間は、長大トンネルや棚田の眺望などがあり、観光客が多い便では運転手がガイドをしたり、見晴らしのいい場所をゆっくり走行するなど、観光資源として活かす取り組みをしています。

こうした施策のおかげか、JR九州の予想を上回る好調な利用状況となっており、混雑緩和のため今年4月にバスを1台追加したほどです。

芸備線のこの区間に、BRTひこぼしラインのようにあくまでJR線ネットワークの一部としての機能を保持しながら、集落沿いを走り、こまめにバス停を置いて需要を拾うような形ができれば、今の鉄道より便利になるのは間違いないという確信を持ちました。

利便性だけでは語れないから難しい

とはいえ、人々が鉄道に求めるものは利便性だけではありません。

BRTひこぼしラインの場合も、今のままでは不便だとわかっていても、鉄道が通っていためがね橋(多連アーチ橋)を残すために、沿線の福岡県東峰村は鉄道跡をバス専用道とすることを求めたのです。

今の芸備線でよく知られているのは、この協議対象区間にある備後落合駅だと思います。

この駅は芸備線の三次方面と新見方面の列車が乗り入れ、そして木次線の終点駅でもあり、3方向からの列車が落ち合うことから「落合」の名がつけられたとされています。

特に14時台には、三方向の列車がほぼ同時にやってきてしばらく停車し、そしてそれぞれの方向に折り返していくというダイヤが組まれていて、この到着から発車までの約20分間が駅がもっとも賑わう時間とされています。

3方向からの列車が到着すると、高齢のガイドの方がまるで日課のように駅の紹介のアナウンスを始め、駅舎のホーム側では駅のグッズなどが販売され、子どもさんは歓迎の旗を振る。こうした駅や鉄道への愛着を目の当たりにすると、「役に立たない鉄道なんて廃止すればいい」とは言い切りづらいところがあります。

芸備線だけではなく、木次線でもJR西日本が今後のあり方の協議を沿線自治体に申し入れていて、今後、この駅に乗り入れる3方向の路線すべてが廃線になってしまう可能性もあります。

新見駅前で昔ながらの洋菓子を

広島駅から芸備線を乗り通し、最後はJR伯備線に乗り入れて新見駅に到着しました。

新見駅では、次に乗る特急やくもまで30分ほどの時間がありました。

駅前に出てみると、喫茶店が見えたので軽く休憩します。

高齢の夫婦と思われるお二人で営んでいるお店。注文したいちごタルトは、昔懐かしい感じの味でした。特にタルトの土台の部分が、子どもの頃に食べた森永ビスケットのような味。おそらく、昔から守り続けてきた作り方なのだろうな、と思いました。

特急やくもの新車で岡山へ

新見駅はこれまでとうってかわって、特急やくもの新車の話でもちきりです。いろいろなところに特急やくもに関する掲示物や展示がありました。

特急やくも22号で岡山へ向かいます。通常期の指定席特急料金は1,730円ですが、前日・当日のみ発売される「トク特チケットレス」だとなんと700円でした。

岡山駅まで約1時間、さすが新車という快適な乗り心地でした。

車内チャイムでOfficial髭男dismの「Pretender」が使われていて、なんでかな?と思って後で調べたら、山陰にゆかりがあるバンドだからだそうで。オルゴールのアレンジがとてもいい感じでした。

(左)おかやま和牛肉のリブロースステーキ丼 (右)島根産アムスメロンのパフェ

岡山駅で夕食を食べてグッバイ。

日帰りでしたが、様々な経験ができて有意義な旅行でした。