9月14日、15日の2日間、宮城県登米市が『おかえり「おかえりモネ」ファンの皆様』という企画を実施していました。

通称として「おかえりモネファン感謝祭」と呼ばれていたため、この記事でも以後「ファン感謝祭」と書きます。

2021年5月~10月に放送されたNHKの連続テレビ小説「おかえりモネ」は、宮城県の登米市と気仙沼市を舞台とした物語でした。その舞台地として、放送から3年たった今、改めてドラマに関連する企画を実施するというものです。

9月14日、昼にロケ地の1つである「寺池園」の特別公開に行き、ドラマで「登米能(とめのう)」として登場した登米薪能(とよまたきぎのう)を夜に鑑賞したところまで書きました。

今回はその翌日、9月15日の話になります。

- 午前中は「おかえりモネ」らしいことをいろいろと

- 雨の長沼ボート場クラブハウスへ

- 講演会「まちを演出する~おかえりモネはなぜ登米市だったのか~」

- 熊谷盛廣登米市長の挨拶

- 講演の前半:なぜ登米市が舞台となったのか

- 講演の後半:登米の特徴がどのようにドラマに活かされたか

- 質疑応答は見れなかった

午前中は「おかえりモネ」らしいことをいろいろと

ロケ地の教育資料館へ

登米町で宿泊した朝、開館時間の9時に教育資料館(旧登米高等尋常小学校)へ。

ドラマ「おかえりモネ」の第7回で、林間学校で森林組合を訪ねてきた小学生たちと見学に行った場所です。

撮影に使われた再現教室には、演奏可能な足踏みオルガンがあります。

まだ他に入場者はいなかったようなので、しばらく「おかえりモネ」のBGMをオルガンで弾いたりしていました。

コージーの笛づくり

教育資料館の隣にある観光物産センター「遠山之里」の裏手では、木の雑貨やおもちゃを製作している「kamone」さんによる企画「コージーの笛づくり」が行われていました。

これは、ドラマの中で、百音の父親の耕治(こうじ→コージー)が木の枝を削って小さな笛を作ったのと同じような笛を作ろうという企画です。

コージーが作った笛はその後、低体温症で意識を失いかけた小学生を救い、言い争いで落としどころがなくなった永浦家を救い、牡蠣に転生していた百音の祖母が乗り移って萌芽更新で芽を出し、大きく育って鉢植えになって永浦家に戻るという大活躍をします。

笛を作ろうといっても、一から木を削って作るわけではなく、笛の原型はすでに作ってくださっているので、あとは若干の加工をして完成となります。

工作は苦手なのであまり気乗りはしていなかったのですが、付近のベンチで休憩していてちらっと見に行ったら、なんだか成り行きで参加していました。

まあ、どんなに下手でも誰かにあげるわけではないから別にいいんですが。

登米の郷土料理、油麩丼とはっと汁

その後、遠山之里のレストラン「蔵.ら~」で、ドラマでも何度も登場した郷土料理の「油麩丼」「はっと汁」をいただき、午後のメイン企画が行われる長沼ボート場へ向かいました。

油麩丼とはっと汁がセットになった豪華メニューもあるのですが、なんとなく両方を単品でがっつり食べたい気分でした。

雨の長沼ボート場クラブハウスへ

この日は予報に反して朝から雨が降り続いていました。

登米町の遠山之里から、市民バスとタクシーを乗り継いで迫町の西部、長沼の南側にある長沼ボート場へ。このボート場のクラブハウスは、百音が就職した米麻町森林組合の他、カフェや診療所が集まる複合施設の外観部分の撮影に使われていました。

クラブハウスということで、普段は一般の人は立ち入ることはできないため、撮影に使われた部分や、施設の内部を見る貴重な機会なのでした。

(右)第5回で、空に彩雲を見つけた百音が風車に向かって坂を駆け上がる方向

ボート場に隣接して長沼フートピア公園のオランダ風車があるのですが、この風車は向きを変えることができ、たぶん通常は公園の方を向いているはず。3年ほど前に公園を訪ねた時はそうでした。

しかし、この日は到着した時点でボート場の方を向いていて、入場受付で並んだ時には真正面から風車を見ることができました。

入場してからアナウンスされていた内容によると、この風車はイベントが始まる15:00まで、ボート場の方を向くようにセットされていたそうです。

前日に、寺池園の物干し竿にかけられている洗濯物を見た時もそうでしたが、こういった細かいところのひと手間に、登米市が「おかえりモネ」のファンを歓迎する強い思いが感じられました。

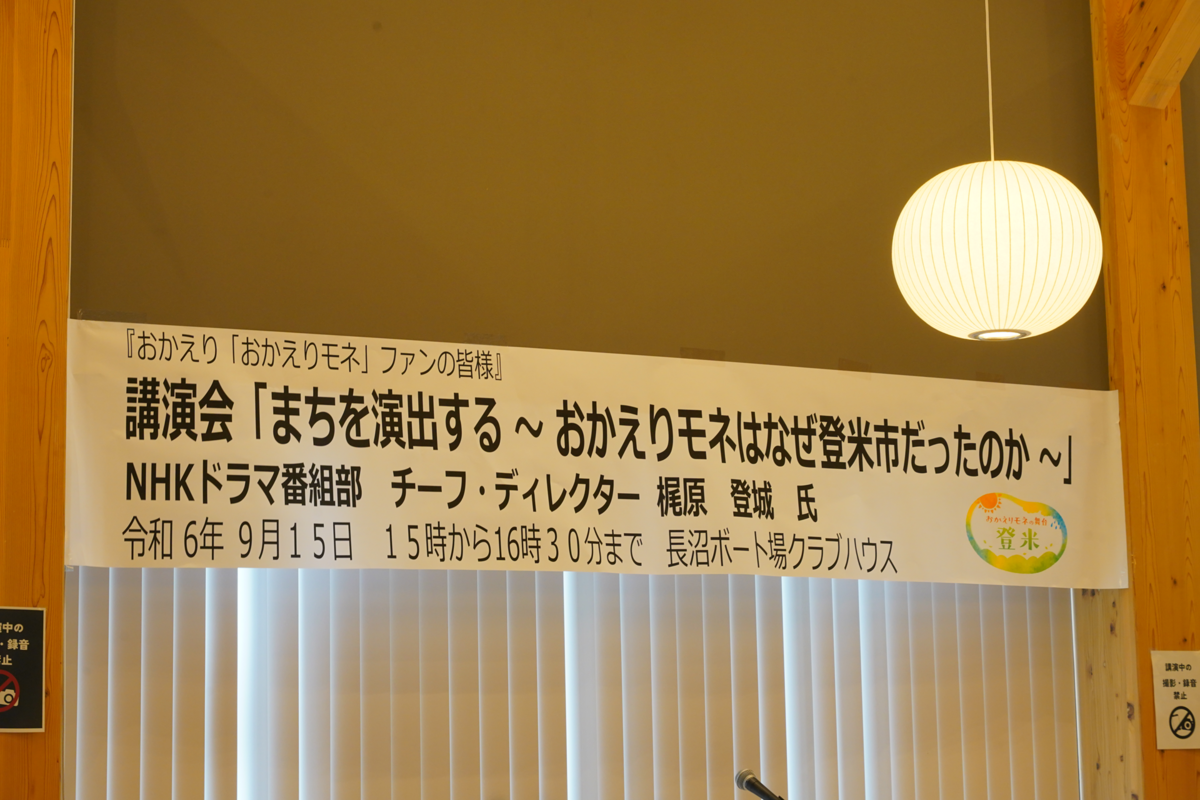

講演会「まちを演出する~おかえりモネはなぜ登米市だったのか~」

この日のメインイベントです。

ドラマ「おかえりモネ」で演出を担当されていたNHKの梶原登城ディレクターを招き、登米市がロケ地となった経緯や、登米市の様々な特徴がドラマにどのように活かされているかといった内容で講演をいただくものです。

講演中の撮影・録音は禁止だったので、単語レベルのメモ書きからできる限り内容を書き起こしてみましたが、もし違ってるよということがあればご指摘いただければありがたいです。ただ、細かい表現の違いとかはご容赦いただきたいです。けしからん表現だと思ったところがあったとしても、それは筆者の書き方のせいかもしれません。また、適宜筆者による注を補っています。

なお、講演会のタイトルは上に挙げた見出しだけで、内容について細かいタイトルがあったわけではありません。これ以下の見出しは筆者でつけているものです。

熊谷盛廣登米市長の挨拶

本日、天気に似合わない長袖のジャケットを着ているが(ここで後ろを向くと背中に「おかえりモネ」のロゴがプリントされている)、スタッフに「必ず着ろ」と言われて暑くても着ている。

昨日の登米薪能では、市の職員で「おかえりモネ」の担当でもあった小野寺崇君が役者としてのデビュー戦だった。昨日の薪能のところで紹介するつもりだったが忘れていた。

この長沼ボート場は、2021年の東京オリンピックでポーランドが事前合宿を行ったところ。2,000mの長さで8レーンが常設されているという設備が誘致に繋がった。

薪能が行われた「森舞台」は、隈研吾先生のデビュー頃の作品(注:1996年完成)で、隈研吾作品の特徴である和風様式の確立に影響を与えたと言われている。市内には、隈研吾先生設計の施設がもう1つ(登米懐古館)ある。

もともと林業に携わっており、山の現場を回っていた。「おかえりモネ」は林業を題材にしているが、林業を正面から取り上げたドラマというのはこれまでなかったのではないかと思う。

講演の前半:なぜ登米市が舞台となったのか

震災復興をテーマとしたドラマで、沿岸部ではない地域を求められた

前回登米に来たのは1年半ぐらい前の2023年3月で、実は撮影中にもよくお世話になった焼肉屋の「ぶりっじ」(注:登米市役所近く)が目当てだった。

最初に登米を訪ねたのは、記録によれば2019年12月11日の水曜日なので5年ぐらい前のこと。実は、以前に仙台放送局に勤めていた先輩の推薦で、それまで登米市について全く知らず、「米どころで、米が仙台に登るから登米」と教えられた。

担当することになった2021年度前期の朝ドラは、東日本大震災から10年にあたる時期なので、震災復興をテーマとすることが上からの指示で決まっていた。

震災で大きな被害を受けた地域について考えると、岩手県は「あまちゃん」(2013年放送)があり、福島県は2020年放送のドラマ(エール)の舞台だったので、宮城しか選択肢がなかった(もちろんイヤイヤというわけではない)。そこで、宮城県内の取材を始めたのが2019年の夏だった。

そのうち、脚本の安達奈緒子さんから「沿岸じゃないところで面白いところはない?」と尋ねられた。震災復興をテーマにするとはいえ、安達さん自身は津波も見ていないし被災もしていない。そんな立場でこのテーマを扱っていいのか、という思いがあった。安達さんの誠実さ、やさしさであり、それがドラマにも現れていたと思う。

一方で、ドラマの作り手としてはまず「面白くしないといけない」ということがあり、どうしても、沿岸部の刺激的な題材を求めてしまうところがある。安達さんから求められることを踏まえつつ、どうすればドラマとして面白くなるかという方向になっていった。

そこで、沿岸じゃないところで面白いところはないか、という問いに対して先輩から勧められたのが登米市だった。

はじまりは「るるぶ」だった

といってもまったく情報がないので、まずは「るるぶ」を買った。でも登米市の情報は少ない。もっと増やしてもらってもいいと思う。

そして、NHKが持っている映像のアーカイブでリサーチをした。東日本大震災の時、登米は気仙沼や南三陸町からの避難者を受け入れ、仮設住宅を作っていた。その中で、仮設住宅の一部をプレハブではなく木造で建設した、という話に興味を持った。

そこで2019年12月11日(注:冒頭で言及された初めて登米市を訪ねた日)、まず登米町森林組合の竹中参事(「おかえりモネ」で林業考証を務めた)にお会いした。木造の仮設住宅について訊くと、どうしても単価が上がるのでたくさんは建設できなかったが、まずは被災者の心を落ち着けたいという思いだった。十分なことはできなかったかもしれないけど、登米にしかできないことをしたという思いはあるということだった。

そこから林業についていろいろと伺った。ドラマで扱った森林セラピーも、今は基地が全国で60か所ぐらいあるが、当時は30~40ぐらいで、登米町がその1つだった(注:登米町の森林セラピーについては下記記事をご参照ください)。

森林セラピーでの大声での挨拶におびえていた安達さん

そうした話をすると安達さんが興味を持ち、行ってみようということになった。それが2020年1月。竹中さんがいきなり大声で「どーもどーも、こんにちはー!!」と挨拶するので安達さんがすっかりおびえていた。その時たぶん竹中さんは森林セラピーモードに入っていたと思う。ドラマの中で、百音がいきなり大声で「どーもどーもどーも、こんにちはー!! さあ、元気よくまいりましょうー!!」とラフターヨガを始め、朝岡がたじろいでいたシーンがあった(第3回)が、まさに百音が竹中さん、朝岡が安達さんそのままだった。

山の中を2時間ほど案内してもらう中で、安達さんの中でヒロインのキャラクターができはじめていたようだった。想像するに、安達さんには(安達さんに限らず、震災を経験しなかった多くの日本人にも)自分は被災していないといううしろめたさのようなものがあったのではないか。そのうしろめたさによって傷ついた人がどう癒されるか、ということがテーマになっていったように思う。

ドラマの中では、「気仙沼に住んでいたが、高校の合格発表を見に行ったので津波は見ていない」百音と、「押し寄せる津波を見て、祖母を置いて逃げざるを得なかった」妹の未知、タイミングの問題でしかない2人のちょっとした断絶がやがて大きなものになっていく。それぞれの傷がどのようにしたら癒えるのかという願いや思いが込められ、それが登米という土地に託されていたのではないか。物語の最初、第2回という早いタイミングで、サヤカがヒバの大木の話をした後、百音に「焦らなくていい、ゆっくりでいいんだ」と語りかけるシーンで大きなテーマが示されていた。

海と森の繋がりを描くための「登米」という土地

内陸部でも登米以外にも候補は2~3か所あり、取材にも行ったが、やはり「森」の存在が大きかった。

NHKでは今年復活した「プロジェクトX」という番組があるが、以前、北海道の襟裳岬の復活を題材にした回があってとても感動した。

森進一が「襟裳の春は何もない春です」と歌ったことに激怒した地元の人が、海を蘇らせようと挑戦し、やがてまず森を蘇らせる必要があるという結論になる。植林活動を続け、半世紀かけて海を蘇らせたという話だった。

そして、実はそういう人が気仙沼にもいた。「森は海の恋人」の活動で知られる畠山重篤さんで、彼らは一関の室根山での植林を続けている(注:室根山から流れる川が気仙沼湾に注ぐため)。

ドラマの中では、登米から北上川を下った水が石巻にたどり着き、石巻で育てる種牡蠣を気仙沼で買って育てている、だから百音の祖父(永浦龍己)は登米の山主である新田サヤカのところに行って植樹をしている、という形でつながりを描いた(第20回)。

「海と森の繋がり」はつまり水の循環であり、最終的にたどりついたのが「循環」というテーマだった。「おかえりモネ」のサントラで最初に収録されている曲の曲名は「環(たまき)」だが、サントラとして出る前は「循環のテーマ」と呼ばれていた*1。

気象学では、様々な物事が繋がっていることが「バタフライエフェクト」と呼ばれ、ある場所での蝶の羽ばたきが、遠い場所での大きな気象の変化として現れるという説を指す。これは実は人にも言えることかもしれない。百音が登米や東京で成長して気仙沼に帰り、周囲の人にいろいろな変化が生まれていくということもそう考えることができる。

「ドラマがどうすれば面白くなるか」と考え、そして面白い作品ができたのは登米のおかげだった。

講演の後半:登米の特徴がどのようにドラマに活かされたか

藤竜也さんが組手什の工作にノリノリだった

後半は、登米のさまざまな特徴が気仙沼での物語に活かされた点について紹介していきたい。

登米町森林組合で販売している組手什はドラマの中でいろいろな形で使われているが、気仙沼の永浦家で、壊れた盆棚の代わりとして使う(第12回)というのは安達さんのアイディアだった。

セットとバランスが取れた大きさの盆棚にするために、5~6パターン作って実際にセットの中に置いて確認し、設計を決めた。

ドラマでは組手什を切って組み立てるカットがあるが、元のパーツから「どこを切ってどう組み合わせて」という作業指示を出すのがとても大変だった。

藤竜也さん(永浦龍己役)が予想外にノリノリで、組手什を見た龍己が「ちょこっと貸せ!」と気合を入れるのは藤さんのアドリブだった。撮影が押して深夜までかかってしまい、スタッフにはめちゃくちゃに怒られた。なぜなら、百音役の清原果耶さんはまだ未成年で、拘束できる時間に限度があったから。

「登米無双」の動画を見て安達さんがゲラゲラ笑っていた

「あまちゃん」で「甘いんだかしょっぱいんだか」と表現された「まめぶ」みたいな食べ物があれば、という話があった。そして登米でいろいろと探していたら、「キリシタン麺」というのがあるらしいと知った(注:道の駅林林館の「森のキリシタン麺」)。食べてみたら普通のタンメンで、隠れキリシタンに由来するダジャレだった。

登米の郷土食のはっと(注:小麦粉に水を加えて練ったもの)について、「『はっと』の名前はかつて殿様が『ご法度』にしたから」というのもまたダジャレかと思ったが、登米無双の動画*2を見て、面白過ぎて安達さんがゲラゲラ笑っていた。

気仙沼で、百音の妹の未知の自由研究でトラブルがあったことをきっかけに、家族が大げんかをして落としどころがなくなり、それを台所から見ていた百音が、強引にみんなを呼んではっと汁を作ることでとりなしたという場面があった(第18回)が、その時に百音が、こねたはっとをちぎって鍋に投げ込むのを「バババババって手裏剣投げるみたいに」と表現したのは登米無双の影響かもしれない。

このシーンでは、大人たちだけではなく妹の未知も、家族のため、気仙沼の漁業のために何かをしようとしている中で、百音はひとり何もできないまま疎外感を味わい、後で一人でさめざめと泣くことになるが、ここから「何かできることはないか」と考え始めるようになった。

登米のゆったりとした時間軸

そして、百音が気象の勉強を始め、気象予報士の資格を取って上京するまでじっくり5週分をかけている。なぜ時間をかけたのかを考えた時、登米の人々は「やわらかい」印象がある。自然の時間軸が生活圏の中にあり、人々は自然のありようを受け入れているという印象。そういったことを安達さんも肌で感じたのではないか。それが「焦らなくていい、ゆっくりでいい」というテーマと合致したことが、登米が舞台となった理由と言えるのではないか。

「おかえりモネ」というタイトルは、実は妹の未知の目線の言葉で、なかなかないタイトルの付け方。震災をきっかけに分断された2人は、コインの裏表のようなもので、どちらがいい悪いということではなく、物事には両面あるということを描く物語だった。

(注:以下、おそらくほとんど付け足す内容はないと思いますが、時間がなくて退出しました)

質疑応答は見れなかった

この講演会は、15:00に始まり、講演の後の質疑応答も含めて16:30に終了する予定でした。なので、その後は東北本線の新田駅を17:07に発車する一ノ関行きの電車に乗る計画を立て、16:40にタクシーに来てもらうよう予約していました。

ところが、いろいろあって時間が延びてしまい、講演自体が終わったのがおそらく16:40ごろ。私はその2分前ぐらいに会場を出ざるを得なかったので、その後の質疑応答はまったく見ることができませんでした。話を聞く限りでは、やはり時間がなく質問をしたのは3人だけだったと聞いています。

梶原さんが16:30すぎに「まだ続けて大丈夫ですか?」とスタッフに訪ねた時に、スタッフが「市長の話が長くて延びてしまったので大丈夫です」と答えていたのですが、これは梶原さんに気を遣わせないようにそう答えただけで、たぶん市長だけのせいではないと思います。もともと遅くとも16:20ごろには講演が終わる想定だったはずが、16:40まで20分ほど延びていたわけで、市長の話だけで20分も延ばせるはずがありません。

今回の講演会は90分枠だったのですが、2022年11月に気仙沼で同じように梶原さんに講演していただいた時は13:00~15:00の2時間枠でした(下記記事参照)。この時は質疑応答の時間がだいぶ長く、質問の数もかなり多かったので、もし可能であれば2時間取れていればよかったのではないか、ということを思ったりしました。

今回の講演は、上に貼った気仙沼での講演と重なる内容も結構ありました。しかしその同じ内容について、登米からの視点、別の切り口で伺うことができたのがよかったように思います。

講演を受けての考察などもいくつか書こうと思っていたのですが、書き起こしだけでだいぶ長くなってしまったので、次の記事で書こうと思います。