以前からずっと気になっていたのですが、BRTの沿線から離れているという理由でなかなか足が向きませんでした。

気仙沼市の郊外、街を見下ろす山の上に「リアス・アーク美術館」という美術館があり、そこでは「東日本大震災の記録と津波の災害史」と題された常設展示があります。

2月下旬に気仙沼周辺を訪れた際、思ったよりも天候に恵まれず、荒れた天気だったので屋外での活動をあきらめて屋内で過ごすことにし、ちょうどいい機会なので訪ねてみることにしました。

「リアス・アーク美術館」へのアクセス

リアス・アーク美術館は、JR線で行くなら気仙沼市立病院駅が最寄りになりますが、そこからもまだまだ遠く、また、ミヤコーバスのアクセスも、便がないわけではないのですがごく限られているため、公共交通機関の利用はあまり現実的ではありません。

そのため、往復のタクシー料金がそれぞれ500円引きになる、往復タクシー割引券+観覧券引換券がセットになったクーポンが、気仙沼観光コンベンション協会から発売されています。

詳しくは下記ページをご覧ください。

タクシー利用のお客様必見お得情報!!【美術館観覧&タクシー割引クーポン券】販売のご案内

タクシー料金の参考として、気仙沼駅発着の場合は2,000円程度(割引券利用で1,500円程度)になります。

美術館でなぜ震災の常設展示を行っているのか

一般に、美術館というと浮世離れした美術品が展示されているというイメージがあり、こういった展示があるというのは不思議に感じられます。

リアス・アーク美術館は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合が運営しており、現在の行政区域でいえば気仙沼市と本吉郡南三陸町がその対象になります。

館の入口には、気仙沼市と南三陸町の地形を表現した模型が置かれています。

そして、震災以前からの常設展示として、リアス海岸地域の食文化に焦点を当てた「方舟日記」と題された民俗資料や、東北・北海道で活動している作家の作品の展示が行われています。

つまりこの美術館は、半分は博物館的な性格があり、美術館としても、地域に根差した展示が行われているのが特徴となっています。

その成り立ちについては、下記の記事をご覧いただくとより理解が深まるかと思います。

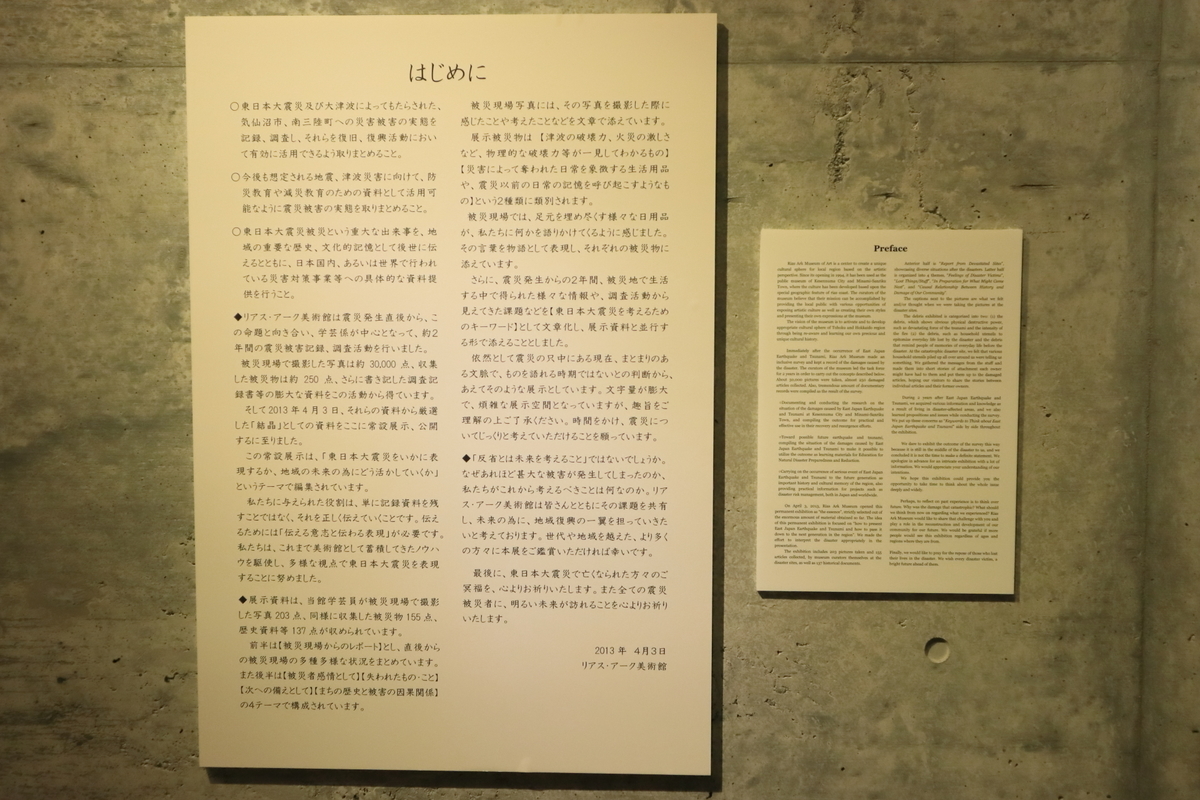

震災後、美術館には気仙沼市・南三陸町の被災状況を調査し、資料を収集するよう運営母体より特命があり、学芸員が2年間にわたって現地調査を続けました。それをもとに、2013年4月、美術館を再開するにあたり、常設展示として新設することになったとのことです。

午前中は、まず民俗資料と美術品の常設展示を見ました。

正直なところ、絵心はないので美術品の方はさらっと見ただけなのですが、民俗資料の展示「方舟日記」の方は、資料が所狭しと並べられ、それぞれに手書きの味のある説明がつけられていて、長時間見入ってしまいました。

主力産業である漁業に用いられた舟、漁獲道具、加工道具、養殖装置などの展示の他、それがリアス海岸地形のため近くに豊富にあった木材に支えられていたこと、沿岸と山奥のつながり、航海の安全祈願や婚姻などの習俗、といったことも触れられていて、とても見ごたえがありました。

気が付いたらもう昼時。館内のレストランで「メカジキと舞茸のパスタ」をいただきました。

メカジキは気仙沼の名産品の1つ。シンプルなオイルパスタで、食材の旨味を堪能することができます。青のりの香りがまたナイスでした。

レストランの窓からは気仙沼市街を見渡すことができます。

外は雪。雪自体はそんなに強くないのですが、暴風警報が出る中、風が吹き荒れていました。

「東日本大震災の記録と津波の災害史」へ

午後はいよいよ本番というか主目的だった、東日本大震災に関する展示を見ます。

こちらは、「資料の複製としてでなければ撮影OK、ネットにアップしてもOK」ということなので、周りの邪魔にならないように静音シャッターで撮影していました。

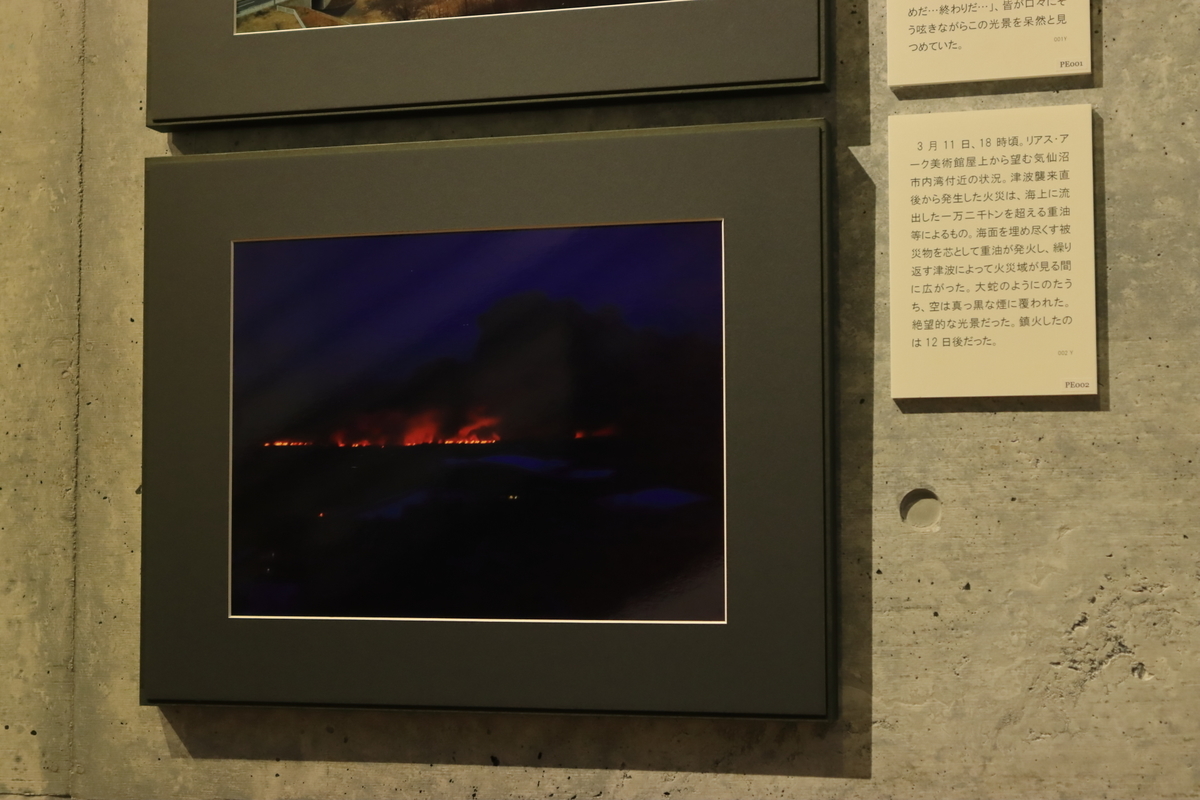

展示の目的・内容の説明と、震災当日の夜、燃える気仙沼市内の写真。

写真展示と、収集した資料の展示の様子。

展示のあらましとしては、下記ページを見ていただければ、だいたい把握していただけるかと思います。

また、展示は基本的には現地で見るか、図録を購入して見るべきものだと思いますので、概要説明的な写真は省いて、個人的に気になったものに限ってアップしたいと思います。

避難所についての考察。震災に関する様々なキーワードについて、学芸員の見解が掲載されています。

避難所の成り立ちや管理の仕方による分類、どのように運営していくべきかの指針についての提言。

展示されてから7年たちますが、こうした議論は広くは行われていないように思います。

「当事者と第三者」。私が被災地を何度も訪問する上で、とても気にしていることの1つです。

「どうすればいい」という答えはここにはないし、美術館の学芸員がその答えを出す立場でもありません。でも、考えを整理するきっかけを与えてくれます。

そう、元気に見える姿をそのまま額面通り捉えるだけではダメなんじゃないか……。

下記の記事で、被災経験を明るく語っていただいた方について書きましたが、9年たっても、基本的には変わっていないのではないかと思います。

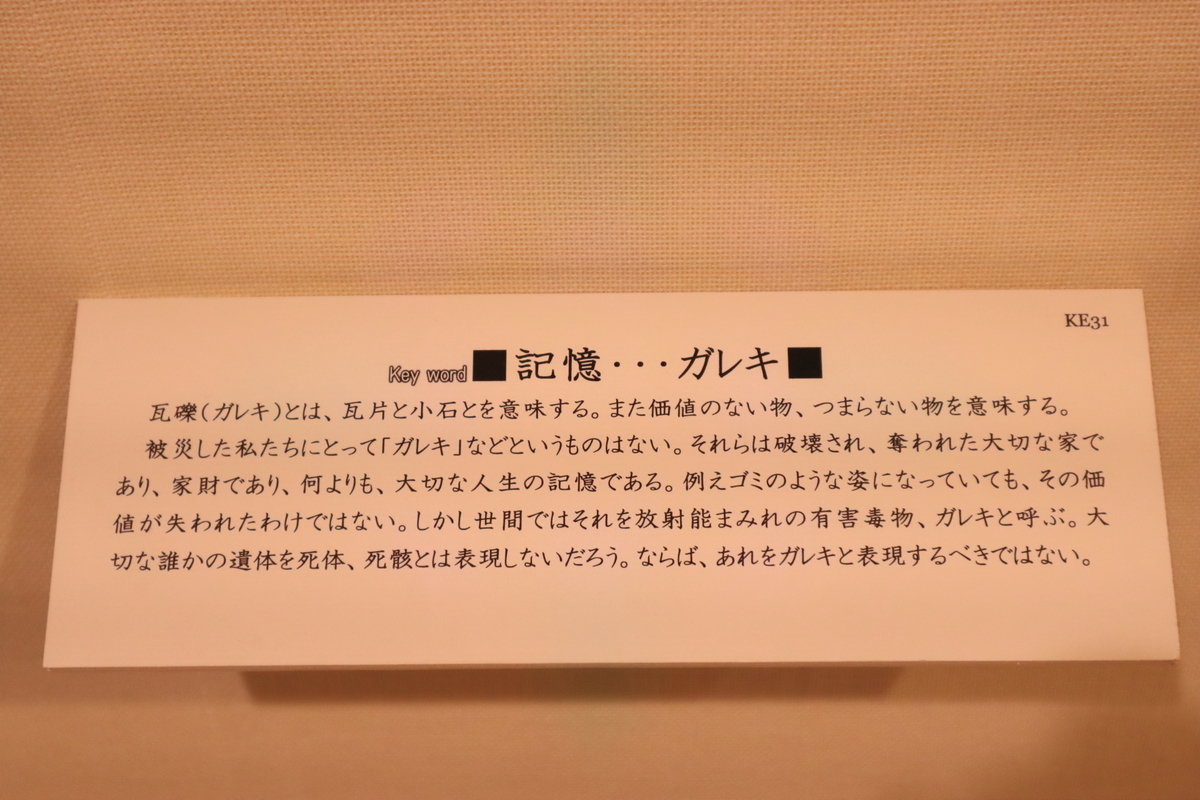

「ガレキ」と「被災物」。この展示の中核となる見解です。

Googleで検索しても「もしかして: 被災者」と表示されてしまうぐらい馴染みがない言葉ですが、2019年9月に岩手県陸前高田市に開設された東日本大震災津波伝承館「いわてTSUNAMIメモリアル」の展示でもこの語が用いられており、おそらくリアス・アーク美術館の見解を共有したのではないかと思っています。

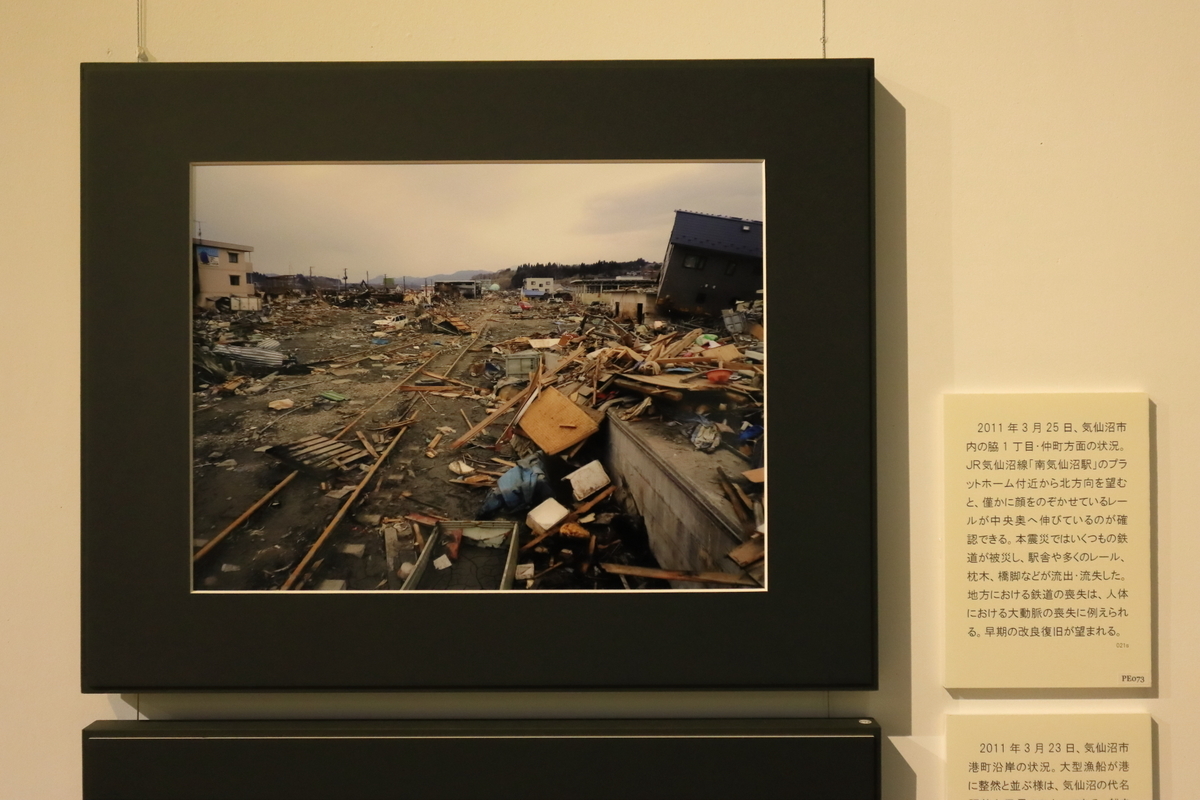

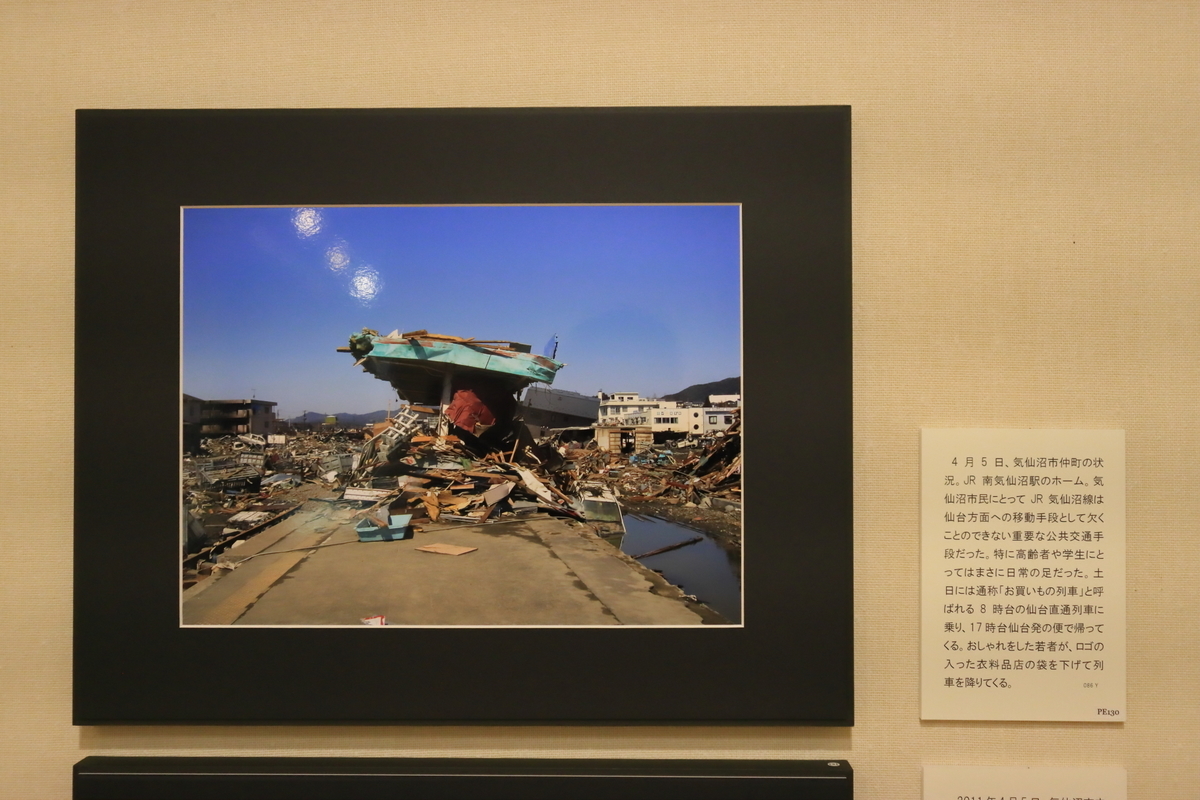

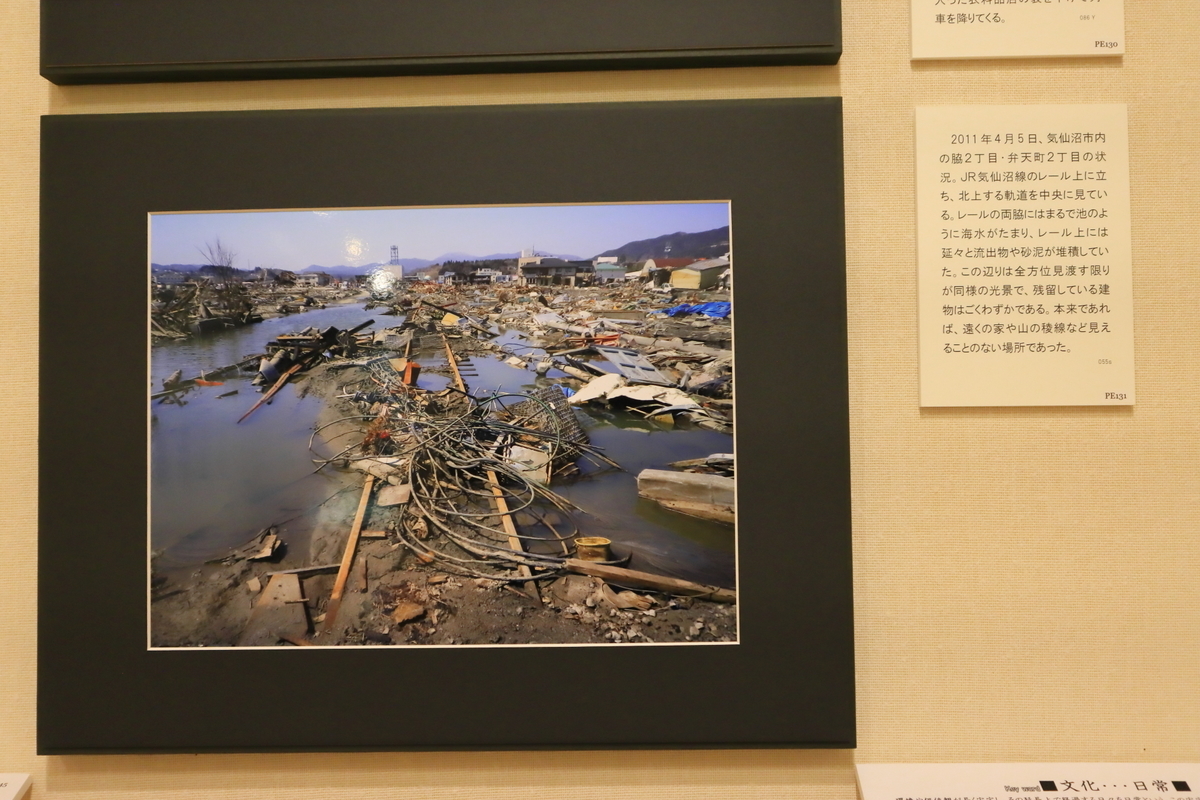

南気仙沼駅付近については多くの写真が展示されていました。

おそらく、学芸員の自宅が近くだった(そう、学芸員自身も被災者だった)こともあり、足を運ぶ機会が多かったのだと思います。

写真によって添えられるキャプションの内容は異なりますが、「以前はこうだった」という内容のものもあり、この震災によって何が失われたか、ということを認識することができます。

被災した車両。示された地点からは、今の気仙沼線BRTの岩月駅から北側のようです。

この辺は時折車窓に海岸が覗くぐらいで、そこまで実感には乏しいのですが、実はかなり海岸沿いです。

現在の岩月~松岩間を走行する気仙沼線BRT。

気仙沼線の中でも先行して整備された区間で、指摘されているチリ地震津波よりは以前になるのですが、今整備されているような防潮堤もなかったとしたら、津波に対する備えとしては結果的に脆弱だったと言わざるを得ないかと思います。

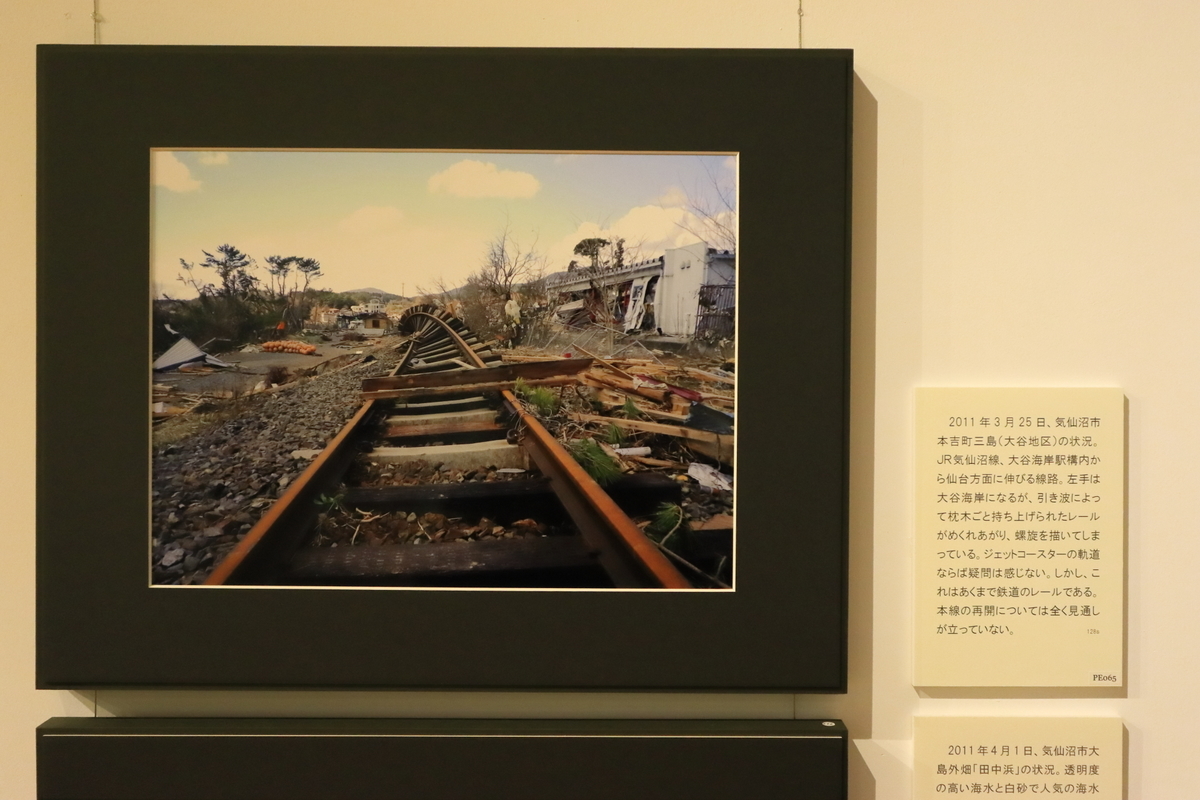

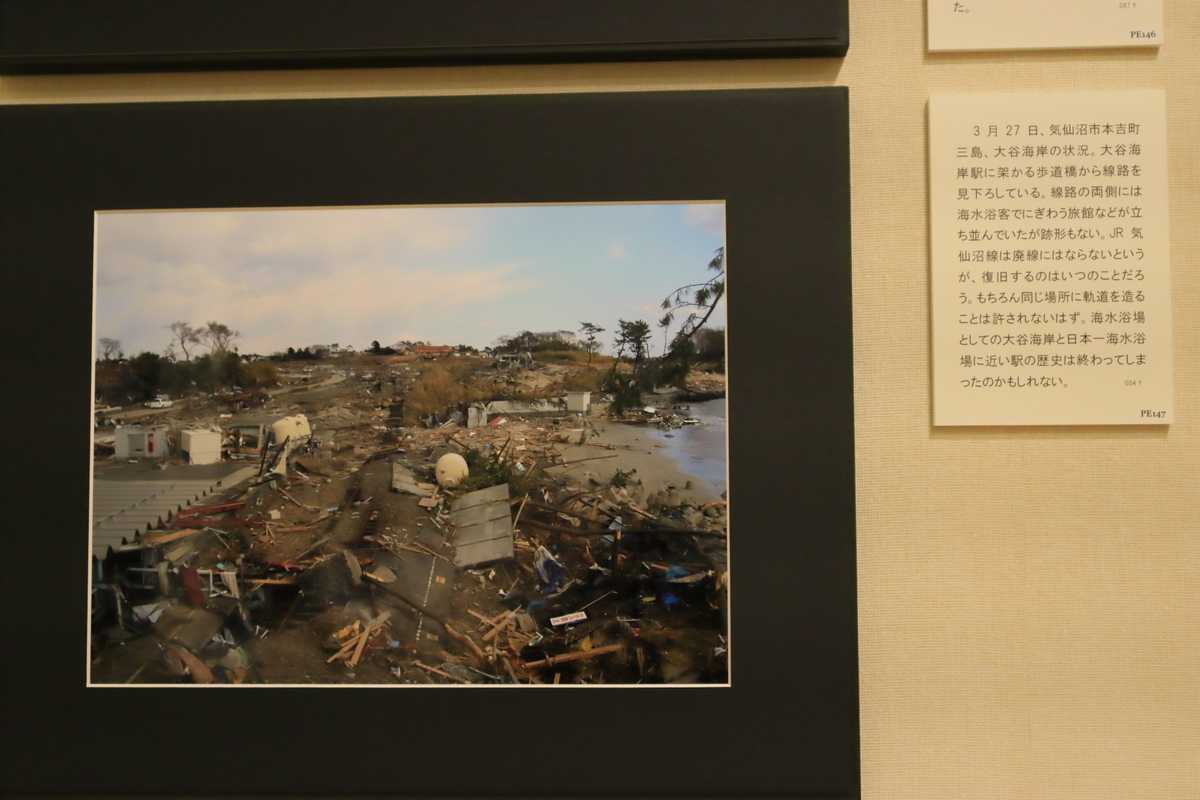

この2枚は大谷海岸駅付近。

「日本一海水浴場に近い駅の歴史は終わってしまったのかもしれない。」という感想。

そもそも、津波を考慮して建築されていたら、「日本一海水浴場に近い駅」になっていなかった、ということでもあると思いました。

大谷海岸は、海岸風景を復活させ、防潮堤と国道を一体化させる形で整備が進められています。

これはおそらく陸前小泉~本吉間。

津谷川を渡る橋梁というと、上の写真のトラス橋の部分なのでしょう。

大規模な堤防が築かれているのが、いかに津波の威力が大きかったかを示しているかのようです。

清水浜駅。この駅を含む柳津~本吉間は1977年の開業で、国鉄最後の地方交通線開業となった区間です。海沿いではなく少し山側の高いところをトンネルで貫く線形で、本吉から北側に比べると津波には強かったはずです。

おそらく、チリ地震津波クラスであれば路線が被災することはなかったのではないかと思います。

想定外の災害に備えることがいかに難しいかを改めて感じさせられます。

写真の一枚一枚、資料の一点一点につけられた文章と、震災に関連するキーワードについての見解。美術館としては珍しい膨大なテキスト量ですが、丹念に読み込んでいくと、震災そのものの理解だけではなく、今後の防災についても考えが深まるはずです。

上でも少し書きましたが、答えを教えてくれるわけではありません。美術館の学芸員ですから、答えを提示する役割でもありません。そこで示された見解や提示されている概念について、自分なりに考えてみることが大事なのだと思います。

見学を終えて

最初から最後まで一通り見学を終え、レストランで休憩。

昼食後、12:30頃に震災の展示を見始めて、出てきたらもう15時を回っていました。

新商品だというクランベリージュースとグレープフルーツジュース。

展示をたっぷりじっくりと見て、フル活動した脳をスッキリさせたかった感じです。

この写真を撮った時には一瞬晴れていたのですが、また吹雪いてきたりして、とにかく天気が安定しない一日でした。

帰りはタクシーで気仙沼駅へ。駐車していたタクシーに乗ろうと思ったら予約車だったのですが、「他の車呼ぶから中で待っといていいですよ」とのありがたいお言葉。

11時前にやってきて、今まで(15時30分ごろ)ずっと展示を見ていたというと呆れられてしまいました。

最後に、展示の中から1枚。

「被災地を見ることが観光なのか?」「不謹慎ではないのか?」、そんなことはない。私たちは世界中の人々に見続けてほしい。多くの人々がこの地を訪れ、この地域を体感してほしいと願っている。間違いなく、それが地域を支える力となるはずだ。

今でいえば、原発事故による避難指示が解除され、全線運転再開が可能になる常磐線沿線についても同じことが言えるのではないかと思います。

初めて気仙沼市の震災遺構を見た時の記事で、こんなことを書きました。

一度行けば、そこは自分にとって無縁の場所ではなく、「行ったことがある場所」という縁ができる。

縁ができれば、その土地に関するニュースなども、他と同等ではなく、ちょっと気になって見るようになる。

現地を見た分だけ、そのニュースも情報に頼るだけではない理解ができる。

こうして震災遺構を見ることも大事ですが、美しい風景を見て、おいしいものを食べて、楽しい経験をして、そうすればその土地に縁ができる。そういうことが重要なんだろうと思います。

今でもこの思いは変わっていないし、多くの方々にも、まずは何か小さな縁を作ってみてほしい。そのために、自分としてもわずかながら役に立ちたい、という風に考えています。