東日本大震災の被害を語り継ぐため、震災遺構として保存されている建物等が各地にあります。

気仙沼市にもいくつかあるようですが、その1つが、2019年3月10日にオープンしたばかりの「気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館」になります。

津波で大きな被害を受けた気仙沼向洋高校の旧校舎を震災遺構として公開し、隣に本館を設けて資料や映像での展示を行う施設です。

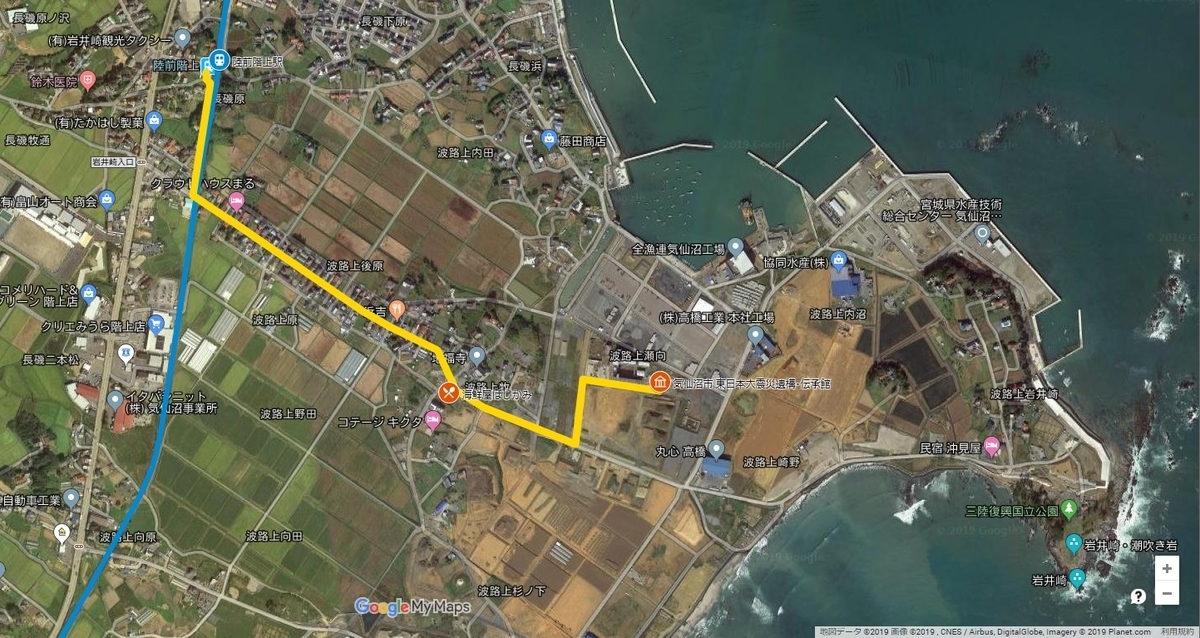

海岸には景勝地として知られる岩井崎があり、その途中になりますが、公共交通は走っていないので徒歩・車等で向かうことになります。徒歩だと20分ぐらい。

陸前階上駅の目の前には観光タクシー業者の事務所があり、ちょうど車が停まっていたので乗っていくことにしました。

こちらでも、運転手さんは震災当時の話をいろいろと聞かせてくれました。

震災当時、私は西日本側に住んでいたので、直接被害を受けたわけではありませんでした。

ただ、それでも震度3程度の揺れはあり、しかも異様に長時間続くので、きっとどこかで大きな地震があったんだろう、とは思っていました。

予想としては、北陸・中部や西日本のどこかでM7クラスの地震ではないか、と。

それが、遠く離れた東北太平洋沿岸の稀にみる巨大地震だというのでもうびっくりです。その日は職場も対応に追われてもうまともな仕事にならず、定時で帰宅した後はずっと巨大地震の報道にかじりついていました。

その後、一度は現地に行きたいと思っていたものの、やはり遠く離れていたためになかなか機会がなく、ようやく行けたのは2017年に常磐線・仙石東北ライン・石巻線を乗り継いで女川まで行った時でした。

そんなわけで、当時の状態が残された遺構を直接見るというのは貴重な機会だと思っています。

震災遺構を見る

震災遺構として保存されている旧校舎。

校舎の隣の黒い2階建ての建物が本館になります。

本館で受付後、まずは映像を見るよう案内されます(時間がなければスキップもできるようです)。待ち時間の間にいろいろと見て回りました。

奥の方には「思い出の品 閲覧場」というちょっとしたスペースがあります。津波で漂流した貴重品や形見等の物品をデータベース化し、希望があれば閲覧できるようにしているようです。

展示だけではなく、実務も兼ねた施設なのでした。

写真右側に貼られているポストイットは、来場者が感想を書いて貼り付けたものです。一杯になるたびに新しい台紙が追加されていたようでした。

映像では、当日高台に避難した人が撮った映像、その後の報道等の映像などが上映され、気仙沼市における震災の概要を知ります。

そして、震災遺構である旧校舎へ移動。その通路にもパネルでの展示がありました。

めちゃくちゃに破壊された1階の教室。

押し流されてきた車。これは3階の教室。

棚の上の方は無事だった4階の教室。つまり、下の方までは津波が押し寄せたということです。

後に紹介するページにもありますが、当時、重要書類等を3階から4階に運ぶ判断をしたことで、運よく浸水から逃れたということもあったようです。

これは再現としての演出になりますが、重要書類や設備の保存のために校舎に残った教職員は、屋上に逃れながらも、押し寄せる津波に覚悟を決めたとのこと。助かったのはいくつかの条件が重なった幸運だったようです。

屋上からの眺望

校舎屋上からの眺めは、そんな記憶や、いまだに整地・嵩上げが続く周辺とは対照的な、美しい山と海が広がる三陸の風景でした。

他に見に来ていた人の中には、高校の卒業生と思われる人もいて、「懐かしいねー」と思い出話に花を咲かせていました。

関連資料

結局、気仙沼向洋高校の生徒・教職員は全員、津波で命を落とすことなく逃げ延びたそうです。その時の詳しい記録は、陸前階上駅の山側に移転した高校のWebサイトで「東日本大震災の記録」として公開されています。

この記録をもとにした避難の動きは下の図のようになります。

避難場所と設定していた地福寺も、入ってくる津波情報から危険だという判断でさらに陸前階上駅へ避難。そこにも津波が押し寄せてくるという声を聞いてさらに高台へ逃げた、ということのようです。実際、地福寺は浸水したし、駅自体は浸水しなかったものの、付近までは押し寄せていたようです。

Googleストリートビューに記録されていた、2011年7月時点の校舎の様子。

被災物が散乱し、流されてきた家屋も放置されています。この生々しさを見ると、伝承館の展示も、ある意味「当時の姿を残すように整備された遺構」のようにも見えてきます。

ちなみに「被災物」というのは、気仙沼市で震災に関する展示を行っているもう1つの施設「リアス・アーク美術館」が提唱している言葉。

リアス・アーク美術館ー東日本大震災の記録と津波の災害史(1F常設展示)

《被災物について》

「被災物」とは文字通り被災した物を意味します。被災した人を被災者と呼ぶように、当館では被災した物を被災物と表現します。一般にはガレキと表現されていますが、当館ではそれを正しい表現とは認識していません。瓦礫とは、瓦片と小石とを意味します。また転じて価値のない物、つまらない物を意味する言葉です。被災者にとって被災物は「価値のない、つまらないもの」ではありません。それらは破壊され、奪われた大切な家であり、家財であり、何よりも、大切な人生の記憶です。

こちらの展示もまた、機会を設けて見に行きたいと思っています。

こちらもGoogleストリートビューから。今では跡形もありませんが、2013年ごろまでは、旧校舎の前には災害廃棄物処理施設がありました。

焼却炉から出る熱を利用した、仮設の温浴施設というのもあったりしたようです。

豪勢な海鮮丼を味わう

さて、伝承館からの帰り、お昼過ぎだったので道中にある食堂に立ち寄りました。

定番4種(マグロ、ヒラメ、ホタテ、イクラ)+日替わり2種という豪勢な海鮮丼。ホタテの卵巣という珍しい食材も乗っていました。

混雑していたのと、次に乗るBRTの時間があったのでそそくさと食べて出たのですが、かなり満足でした。

震災のことを知る、とは……

正直なところ、見ていて葛藤もあったのです。

あれから8年、歯を食いしばって暮らしてきた人たちを前にして、自分はたった1日、物見遊山でこういう展示を見て回ったところで、何を知ったと言えるんだろう、という。

ただ、こうして一度行けば、そこは自分にとって無縁の場所ではなく、「行ったことがある場所」という縁ができる。

縁ができれば、その土地に関するニュースなども、他と同等ではなく、ちょっと気になって見るようになる。

現地を見た分だけ、そのニュースも情報に頼るだけではない理解ができる。

こうして震災遺構を見ることも大事ですが、美しい風景を見て、おいしいものを食べて、楽しい経験をして、そうすればその土地に縁ができる。そういうことが重要なんだろうと思います。

なので、今こうやってブログに写真を並べ、動画を張り付け、テキストを書き連ねているわけですが、これを見た方にはぜひ機会を作って実際に訪問していただきたいなと、そう思うわけです。