※本記事は2017年7月の記録になります。

以前から早めに書いておきたかったネタなのですが、下記のニュースが出たので、話題になっているうちに書いてしまうことにしました。

JR東日本ニュース 常磐線全線運転再開にあわせた特急列車の直通運転について

https://www.jreast.co.jp/press/2019/20190709.pdf

東日本大震災の影響により運転を見合わせている常磐線富岡駅~浪江駅間については、2019 年度末までの全線運転再開に向け、国や関係自治体等のご協力をいただきながら復旧工事を進めています。

このたび、2019 年度末までの常磐線全線運転再開にあわせて、東京都区内と仙台市内を直通で結ぶ特急列車を運転することとしましたので、お知らせします。

ちょうど2年ほど前、2017年7月の話になります。

この日の旅行の概要は

というかなり無謀な日帰り旅行だったのですが、これでも個人的にはいろんな期待が詰まった行程だったのです。

特に、この年の初めに関東某所に引っ越し、ようやく東日本大震災の被災地を訪れる機会を得た、ということが重要なのでした。

本記事では行程のうち、常磐線部分について書きたいと思います。

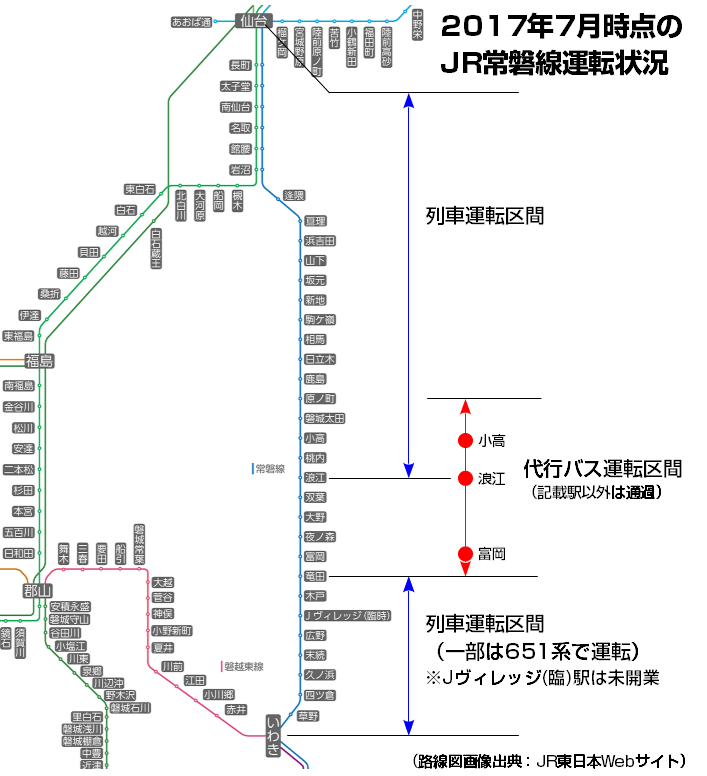

なお、この時点での常磐線(いわき~仙台間)の運転状況は下の図の通りでした。

この時点の状況としては、浪江~小高間が4月に運転を再開したばかり。富岡町は避難指示が解除されて竜田~富岡間の運転再開の準備が進んでおり(この年の10月に運転再開)、竜田~富岡間の代行バスが増発されていた、というものでした。

特急「ひたち」でいわきへ

品川始発のひたち1号に東京から乗車し、いわきへ向かいます。この、常磐線特急に東京から乗るという経験自体がなんだか新鮮でした。

車内の席ごとの発券状況を示す赤・黄・緑のランプが駅ごとに自動的に変わっていくのも、見ていておおお~っ、という感じです。

途中、日立駅付近で太平洋が見えてきます。この日は午前中は雨がぱらつく天気だったので、眺望はあまりよくはありません。

このブログでは何度も書いている気がしますが、海に続く道、その向こうに広がる海、という構図は大好物です。

それなりに車窓を楽しんだりしているうちにいわき駅に到着。

お目当ての651系が対面に待っていました。

651系の普通列車に乗る

震災前の常磐線特急はそんなにたくさん乗ったわけでもないのですが、主に水戸・勝田までの短距離の「フレッシュひたち」で使われた、編成ごとにカラーリングを変えたポップなE653系に対して、主に「スーパーひたち」として長距離輸送を担い、それにふさわしい風格を漂わせていた651系は好対照だったのを憶えています。

この乗車の1週間ほど前から、いわき~竜田間で4両編成の普通列車として運用を開始していました。公式には明らかになっていませんが、東北本線黒磯駅の配線改良に伴い、直流・交流の切り替えポイントが黒磯駅の北側に移動し、黒磯~新白河間で交直流電車が必要になるため、常磐線から捻出する目的だったと言われています。実際、この区間では気動車による列車もあり、車両繰りには結構苦労しているように見受けられます。

期間限定の幕。

車内はリクライニングシートをボックスシート状に配置していました。

以前、関西で転換クロスシート車ほぼ100%のエリアに暮らしていて、東日本ではほとんどボックスシートしか見かけないので、「そこまでしてボックスシートなんかい!」とツッコミたくなりましたが、これは特急ではなく普通列車。終着駅でサービスとして座席転換をする人員を割くわけにもいかず、いろいろ考えると現実的な策ではあります。転換クロスシートなら、乗客が好き勝手にバッタンバッタン向きを変えるのに任せればいいのですが、リクライニングシートでは周囲の協力も必要になりますし。

ただ、少し閉口したのは、そのボックスシート状の4席を独り占めする人が目立ったことでしょうか。

実際、利用客は「ボックス」に1人程度なのですが、向かいの席に足を延ばして座ったり、向かい側の席に荷物をどっさり置いたり。

それが許される程度の乗車率、と言ってしまえばそれまでかもしれませんが、特急からの乗り換え客が増えて、混んできても見直す人がいなかったのは、ちょっとどうかな、と思いました。

結局、写真撮影に出ていた鉄道ファンと思われる、1席だけ荷物だけが置かれた「ボックス」を見つけて、不在の隙にその前の席を回転させて着席しました(下車する時にはちゃんとボックス状に戻しておきましたよ)。

いわきは内陸側にある駅ですが、海側へ進み、久ノ浜付近は海沿いを走ります。

末続駅。曇り空と同化してしまっていて見えませんが、背後に太平洋が広がっています。

そして、列車はほどなくして当時の終点だった竜田に到着しました。

代行バスから見た重い現実

すぐにいわき行きに切り替えられた行先幕。

当時の竜田駅はこんな感じ。

暫定的に3番線だけが使用され、駅舎とホームの間には仮通路が設けられていました。

現在は、JR東日本と楢葉町によるリニューアルが進められています。

代行バスは原ノ町行きで2台編成。仙台方面に向かうための便はほとんど浪江行きになっていましたが、浪江駅で乗り換えられる列車がない便だけ原ノ町発着だったようです。観光バス型の車両で、その辺の普通列車の車両より快適です。

周囲から浮いたカラフルで小さな建物があると思ったらトイレでした。そう遠くない時期に整備されたように見受けられました。

だいぶ遠くになるのでボケているのですが、稼働している信号機の隣に、×印がつけられた信号機が。富岡までの運転再開時に稼働するものだったのでしょう。

代行バスは、帰還困難区域を通ること、絶対に窓を開けないことといったアナウンスをして出発しました。

そして、しばらくすると車内の誰もが言葉を失うことになります。

地震で窓ガラスが割れたり、内部が散乱したりした被害を受けたまま、打ち棄てられた店。とりあえずバリケードだけ張ったり、窓に板を打ち付けたりして閉鎖した店。植物が伸び放題絡み放題な建物。ゴーストタウンとしか呼びようがない現実がそこにありました。

写真を撮る音だけが響きます。

私は、そうした建物にカメラを向ける勇気がなく、こんな写真ばかり撮っていました。

本来なら田園地帯としてよく手入れされ、作物が育ち、人の営みが感じられたはずの場所。それも野生の草原のような変わり果てた姿になっていました。

途中、立ち寄って停車した富岡駅は、3か月前(2017年4月)に避難指示が解除されたばかりの場所。駅周辺が復興拠点とされており、付近には定住用の住宅が大量に並べられていました。

駅前の震災以前からの住宅地にある建物は、ほとんどが打ち棄てられたもの。あるいは地震で損壊したもの。その中にごくわずかに、暮らしを取り戻そうとしている人の姿も見えました。

避難指示が解除されたと言っても、人はまだ小さな拠点を作ろうとしているにすぎず、周囲の広大な領域は取り戻そうとすらできていない、まるで進撃の巨人のような世界だということを感じさせられたのでした。

廃棄物を保管するための囲い。奥の方には黒い袋がどんどん置かれていっていたようです。

小高駅前。

この辺まで来ると、人の営みも感じることができて、ホッとするものがあります。重苦しい空気もだいぶ和らいできていました。

真新しく整備されたばかりの常磐線の線路。

原ノ町駅に到着。ここから鉄道に乗り継ぎです。

701系と721系の混結編成でした。

列車は移設された真新しい新線を進んでいくのですが、海側では防潮堤の工事中。この後、北に進むたびにずっと目にすることになります。これもまた、震災がもたらした新しい現実なのでした。

この辺は移設された線路や駅をほー、へーと見るぐらいで正直あまり興味がなかったので、特に写真を撮ったりすることもなくそのまま仙台へ。昼時でしたが、昼食をとる間もなく短時間で仙石東北ラインへ乗り換えて次へ進むことになりました。

この後については次の記事をご覧ください。