4月13日に開幕した大阪・関西万博。

期間中いつでも入場できる「通期パス」を買ったので、こまめに訪ねていろいろと巡りたいと思っています。

6度目の訪問は5月1日の夜になりました。仕事終わりに会場へ向かい、18時40分ごろ入場。修学旅行で来ていると思われる、高校の制服を着た学生さんたちがゲートの方に向かっていました。

- 雪原に花開く文明。AR(拡張現実)で旅するカナダの風土

- 日本とのつながり、そして海をテーマにしたポルトガルパビリオン

- 大人気のイタリアパビリオンへ

- 5月1日のまとめ:人気パビリオンだからといって刺さるとは限らない。好みに合わせたパビリオンやイベントの選択を

雪原に花開く文明。AR(拡張現実)で旅するカナダの風土

この日は19:00からカナダパビリオン、20:26からイタリアパビリオンの予約を取ることができました。

カナダパビリオンの予約まではあまり時間がないので、会場に入ったらまっすぐパビリオンに向かいます。建物部分は氷の塊、その手前の床は氷が解け始めた河をイメージしているようです。

予約済みの列と予約なしの列が入口で合流し、係員が、予約済みの列からと予約なしの列から交互に案内していました(この辺の誘導は日によって変わる可能性があります)。

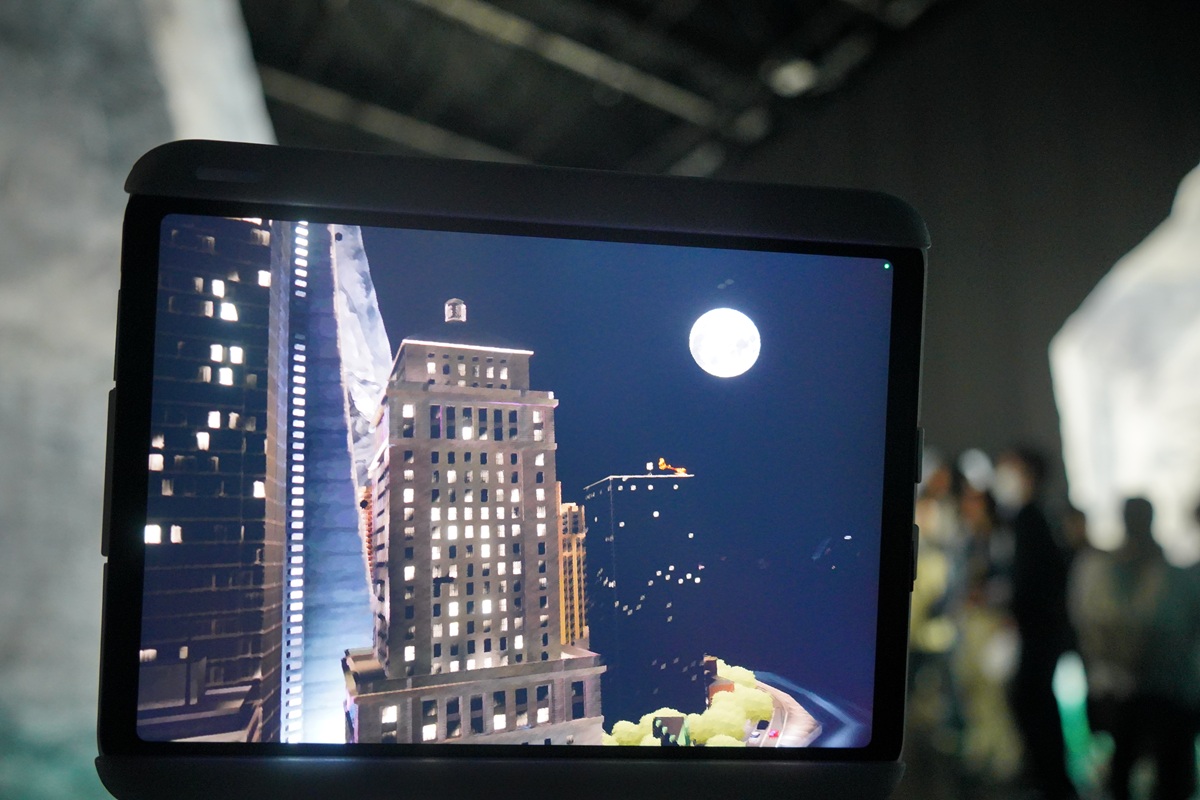

入ってすぐ、持ち手が付いたタブレット端末を渡されます。カメラが起動していて、画面全体にカメラの映像が表示されています。

その次に入った部屋は、天井に水面が描かれていて、横は黒い壁となっていますが、その壁にタブレットを向けると、拡張現実(Augmented Reality=AR)の機能で水中が描写され、時折魚が泳いでいきます。

天井には水面が描かれていますが、そこにタブレットを向けるとやはり魚が泳ぐ映像が映し出されます。

氷塊のオブジェしかない室内に描かれたカナダの文化、文明

次に進むと、いくつかの氷塊のオブジェが置かれた広い部屋があります。

こちらもタブレットを通して、それぞれARでどんな風景が描かれているのかを見ることができます。カナダの国土、農村や集落、渓谷鉄道、都市、お祭り、農作業……といったさまざまな風景が描き出されます。たまに、氷の上の方にタブレットを向けると花火が打ち上がっていたりします。そしてタブレットからはそれぞれの場面に合わせた音声が聞こえてきます。

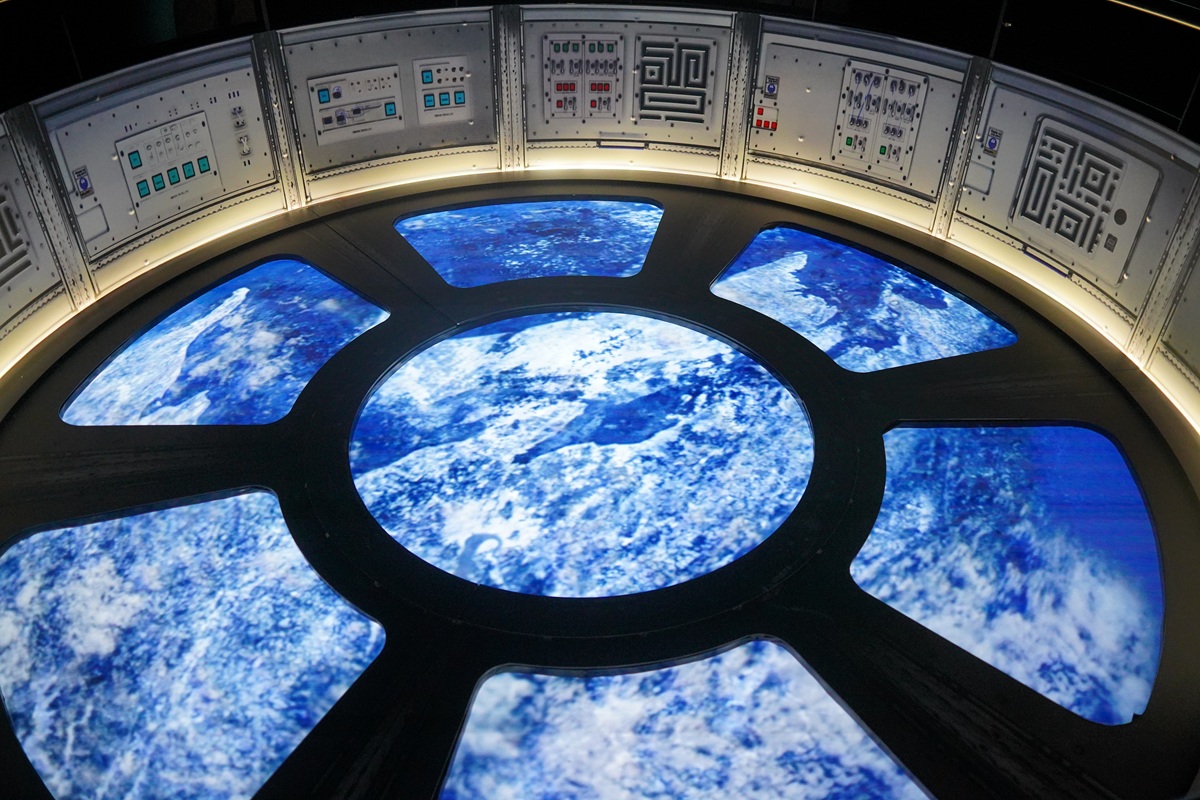

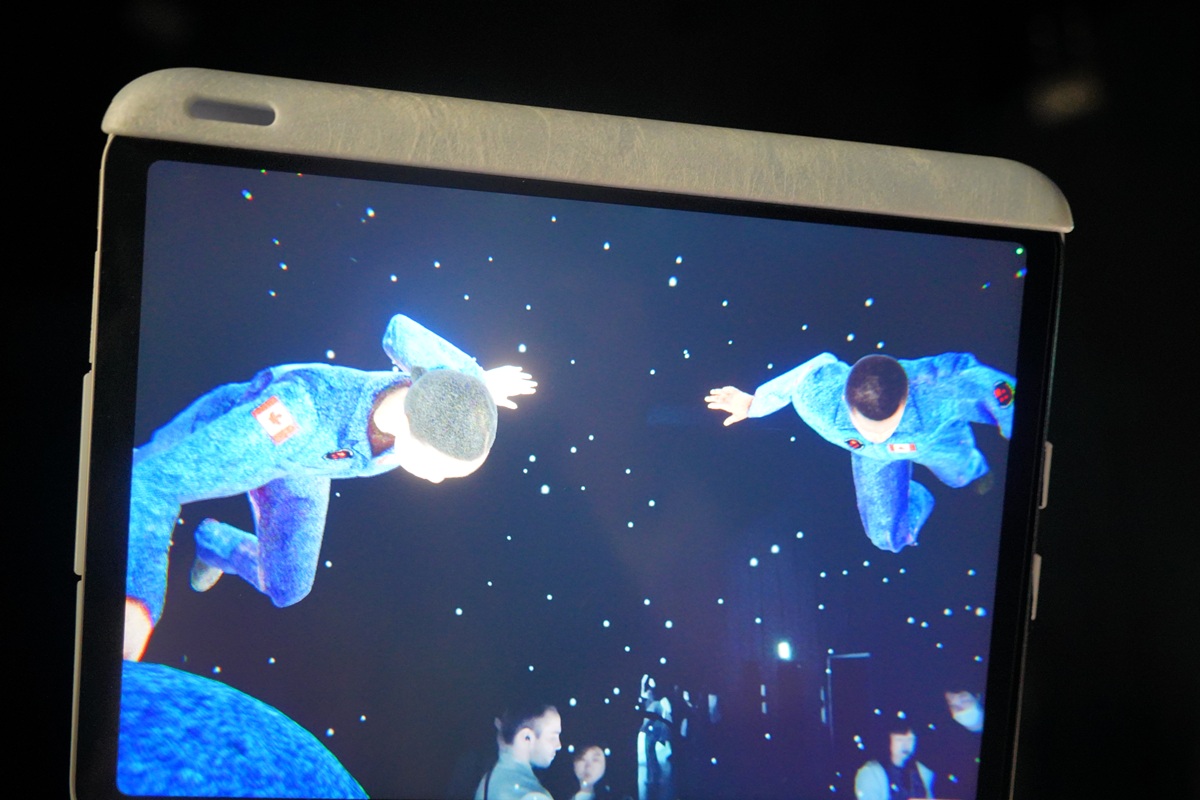

最後の部屋には、「宇宙船から見える地球」をイメージしたオブジェの他、カナダの風景を背景にしたフォトスポットがありました。

このパビリオンで表現されていたものは、別にARを使わなくても表現できるとは思います。ですが、単なる展示だと「ふーん」で終わりがちなところ、ひとつひとつ探索していく楽しみがあり、見つけた!という体験も含めて印象に残る演出だと思います。

時間の制限もないので、見たいだけじっくり見ていくこともできます。ただ、じっくり見ていくにはタブレットが結構重めで、そのうち腕が疲れてくるのが要注意。2~3人で入ると、グループで1つという形でタブレットが渡されるようなので、交互に持ち替えるといいと思います。

日本とのつながり、そして海をテーマにしたポルトガルパビリオン

カナダパビリオンを出ると、次のイタリアパビリオンの予約まで1時間ほどあったので、どこか立ち寄っていくことにします。ポルトガルパビリオンが待ちなしで入れたので行ってみることにしました。

なお、19時台はウォータープラザで水上ショー「アオと夜の虹のパレード」が行われ、それを見るために多くの人が集まるので、一時的にパビリオンに入りやすくなる、という説があります。私はちゃんと検証できていませんが、なんとなくそれもありそうかな? とは思います。

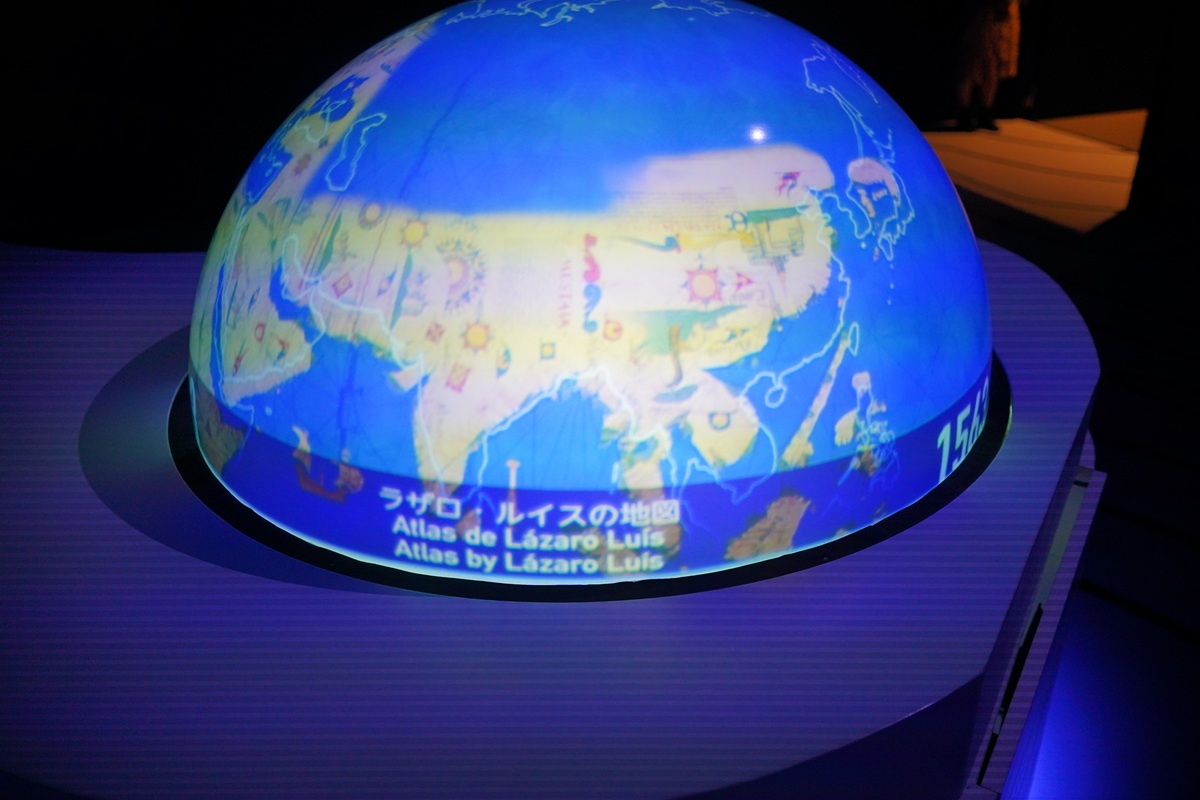

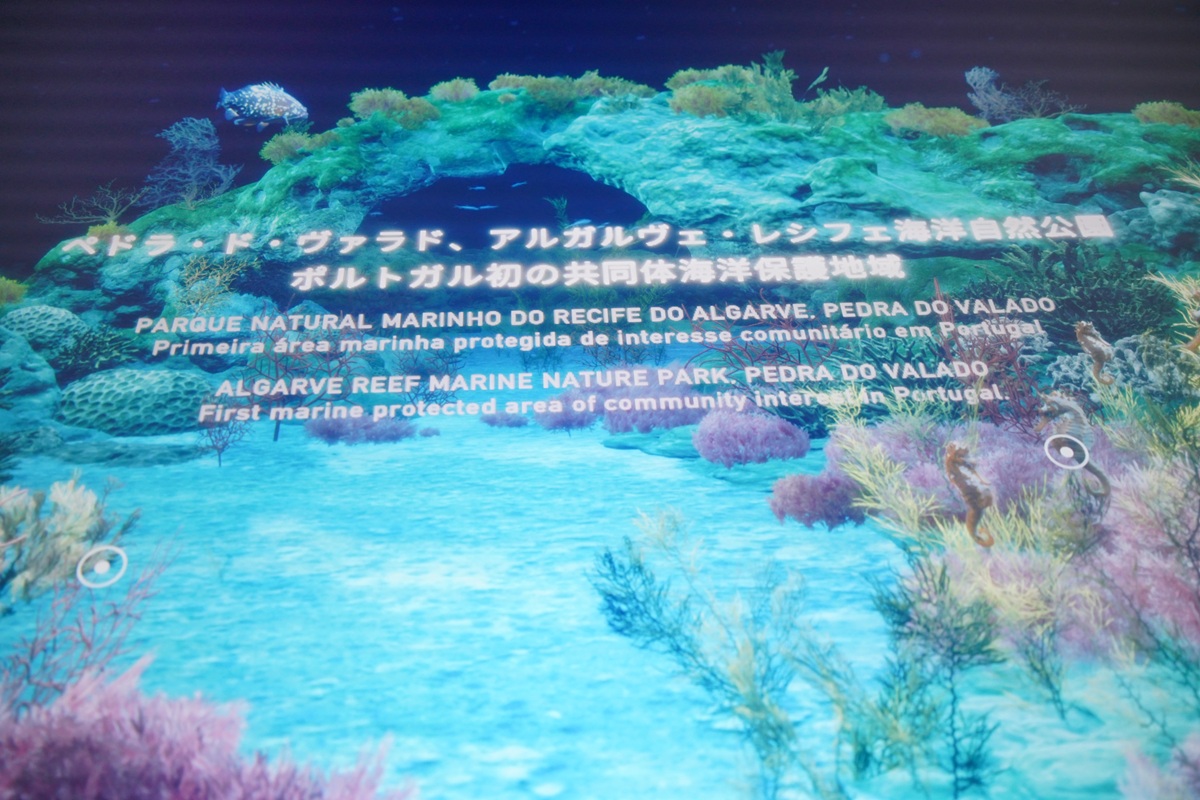

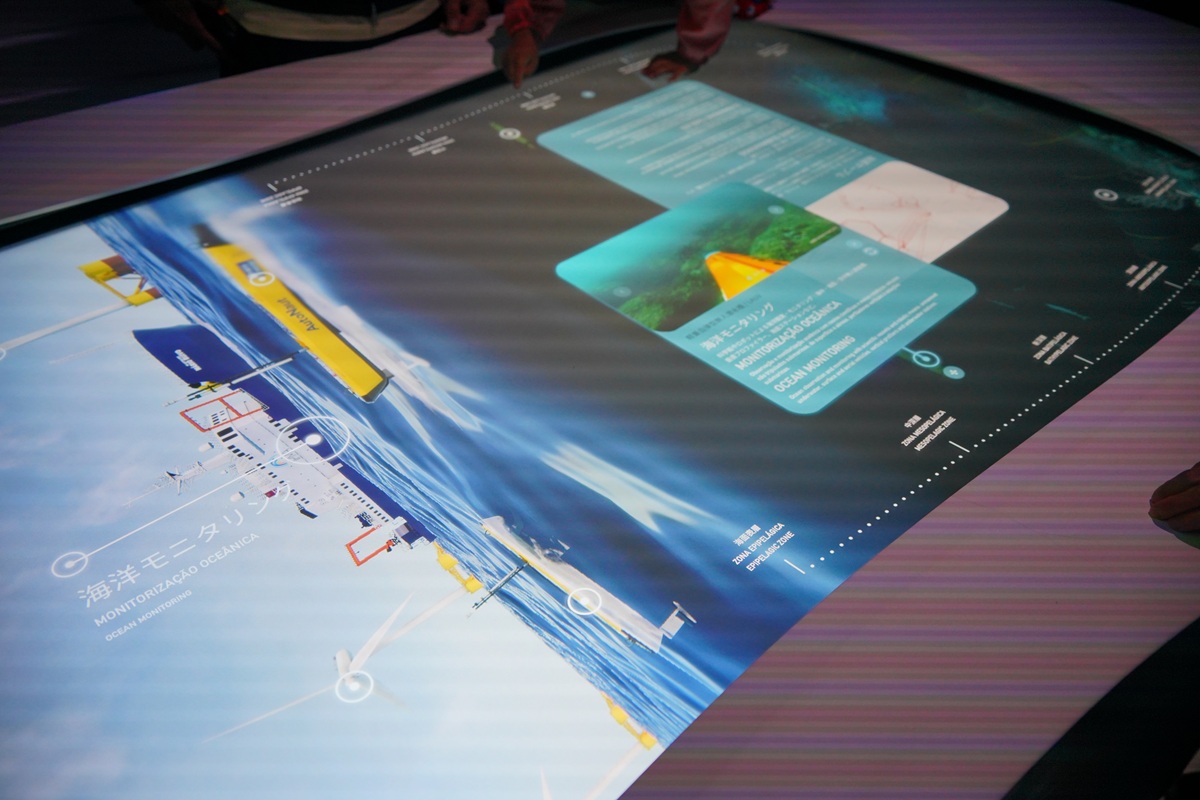

ポルトガルパビリオンの展示は、中世の大航海時代に隆盛した国らしく、日本とのつながりや海をテーマにした内容でした。

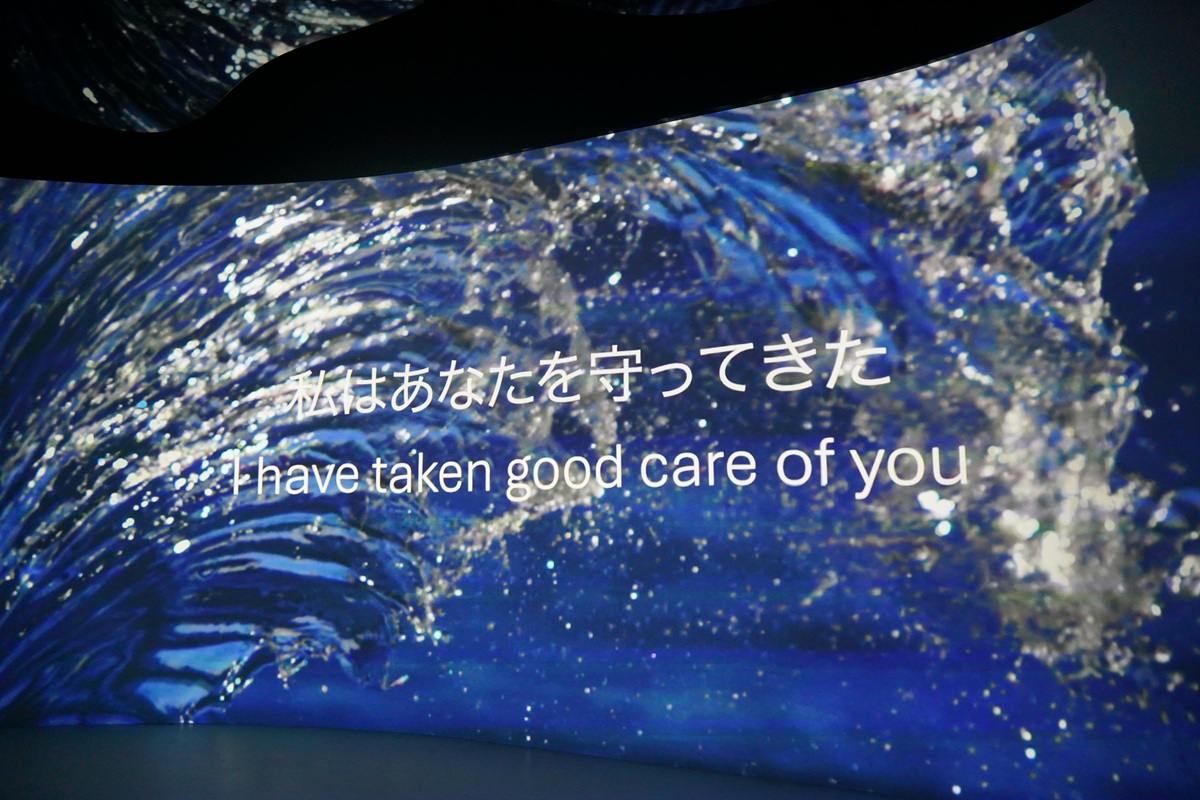

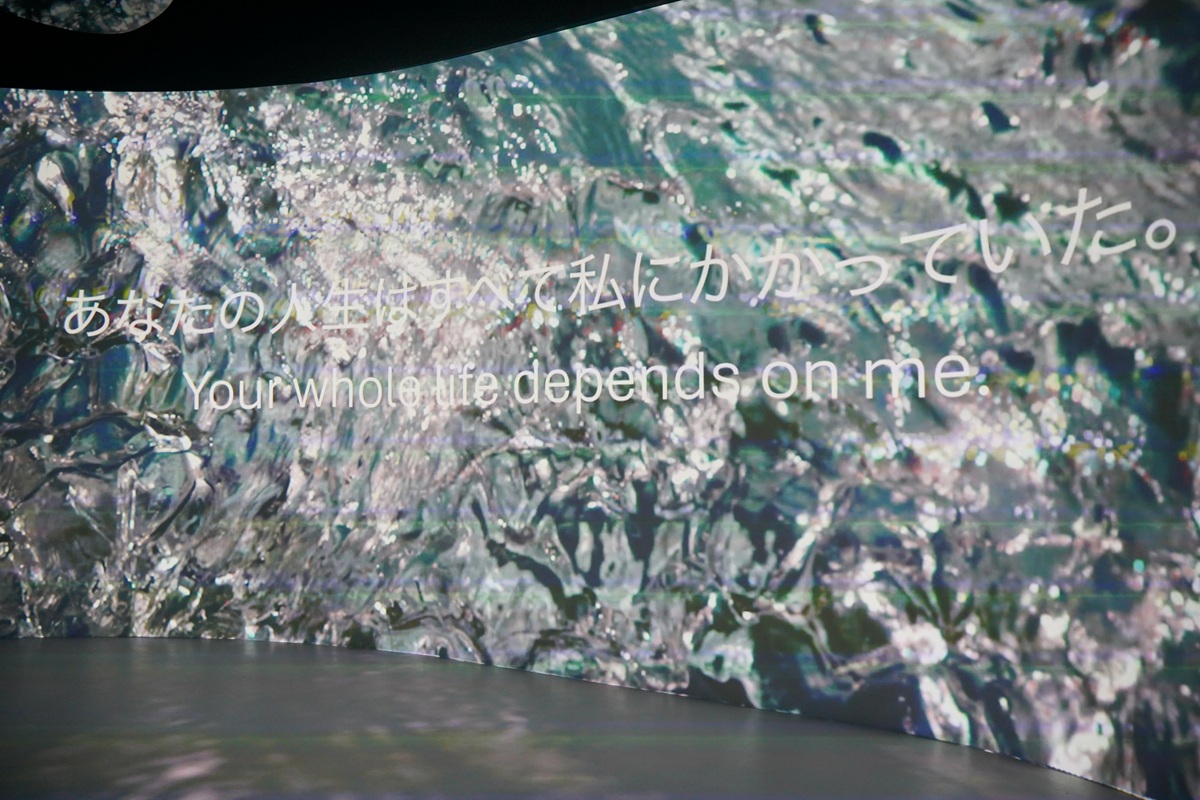

その次のフロアでは、「海の視点」と題して、海から人間へ、海洋の保護を訴えるメッセージが上映されていました。

日本の屏風や都市風景を再構築した絵画

これは別日(4月26日)に立ち寄った内容ですが、メイン展示とは別の部屋には、日本の屏風をモチーフにした作品や、日本の都市景観を再構築した絵画が展示されています。日本語の看板が変な感じにレタリングされているのは、ちょっと生成AIっぽさもあります。見慣れた風景がこんな風に解釈されるのか、という不思議な感覚を得られる展示でした。

ヨーロッパらしさを堪能できた、絶品のポルトガル料理

ポルトガルパビリオンにはレストランがあるのですが、屋外で待っている人が10人ほどいて、次の予約に間に合いそうにないので、誰も並んでいなかったテイクアウトの方にします。

すでに売り切れているメニューが多かったのですが、残っているメニューからビファナ(豚肉のサンド)とスープボックスを選びました。

パビリオン近くの屋外のテーブルで食べたので、暗くて食材がよくわからないのですが、ビファナはフランスパンのようなしっかりめのパンに豚肉とソースを挟んだもので、日本で食べる機会が多いアメリカ系のサンドとは違う味なのですが、とにかく絶品でした。

スープボックスのスープは、クリームスープ風のスープにベーコンっぽい豚肉や野菜がふんだんに盛り込まれていてとても美味しかったです。また、付け合わせの野菜はキャベツと人参とレーズンのマリネ?のような感じでこれもありでした。

もう1つの付け合わせは、煮た豆かなと思っていたらオリーブの実の塩漬けでした。これはアルコールが必須な感じで、飲み物なしではちょっときつかったです。

総じて、「未体験のヨーロッパらしい料理」という期待値を充分上回るもので、選んで大正解だったと満足しました。

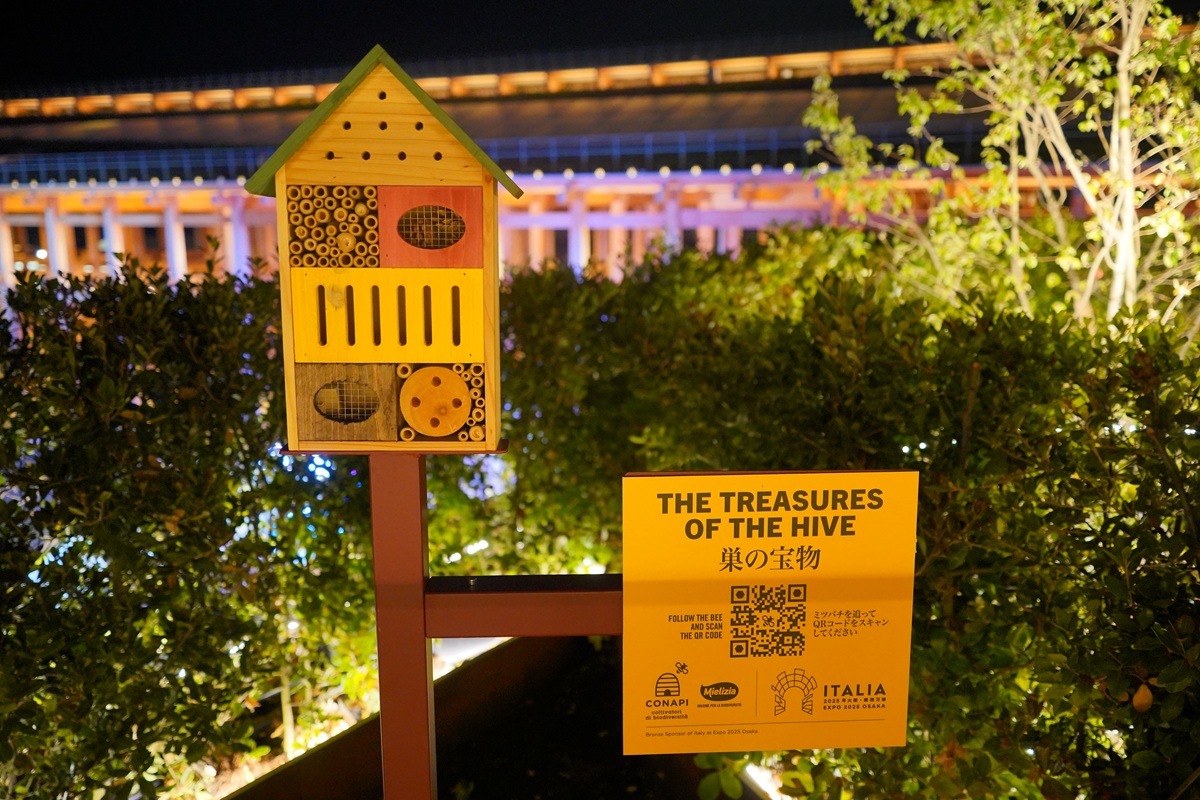

大人気のイタリアパビリオンへ

「本物の芸術作品が鑑賞できる」として人気のイタリアパビリオン。私も最初、4月30日の7日前抽選で、第5希望まで全部イタリアパビリオンで申し込んだものの全部落選し、すぐに来場日時をキャンセルしてこの5月1日で予約し、再度第5希望まで全部イタリアにして申し込んだらようやく当選しました。

なお、予約なしでも入れるようです。私が入場した20:26の時間帯では、すでに予約以外の入場受付は終了しているというアナウンスがありましたが、逆に言えば、早い時間であれば予約なしでも入れるということだと思います。

ただ、アメリカパビリオンが一時期予約制を導入したものの取りやめたように、このあたりの運用は変わってくるかもしれないということはご留意ください。

なんとか予約が取れて、すごく楽しみにして行ったのですが、先に結論だけ書くと、私にはそれほど刺さらなかった、ということになります。

その理由はいくつかありました。

- 展示されている美術品や直筆スケッチに実はそこまで関心が強くない

- 基本的に一列になって進むため、自分のペースで見たいものをじっくりと見る、興味がない物は飛ばすということが難しい。また列の進みが遅いため、待たされる時間が長い

- 展示内容が割と総花的で、イタリアに強い関心を持つ人にはいいかもしれないけど、そもそもあまり詳しくないので多くの展示にあまり興味が持てなかった

- 夜遅い時間だったので、レストランは閉まっていたし、3階の庭園もあまり楽しめなかった

いろんな理由が複合的に絡み合っての結果なのですが、展示内容について言えば、イタリアの芸術について一通りの知識があり、さらにイタリアについて深く知りたい、という人にはとても向いているという感じです。貴重な展示品が見れるだけでも他のデメリットなどまったく問題にならない、という人もいるかと思います。

なお、パビリオンで展示されている作品等については、下記のページで説明があります。おそらく、会場内のQRコードからも読むことができると思いますが、予習しておくといいかもしれません。

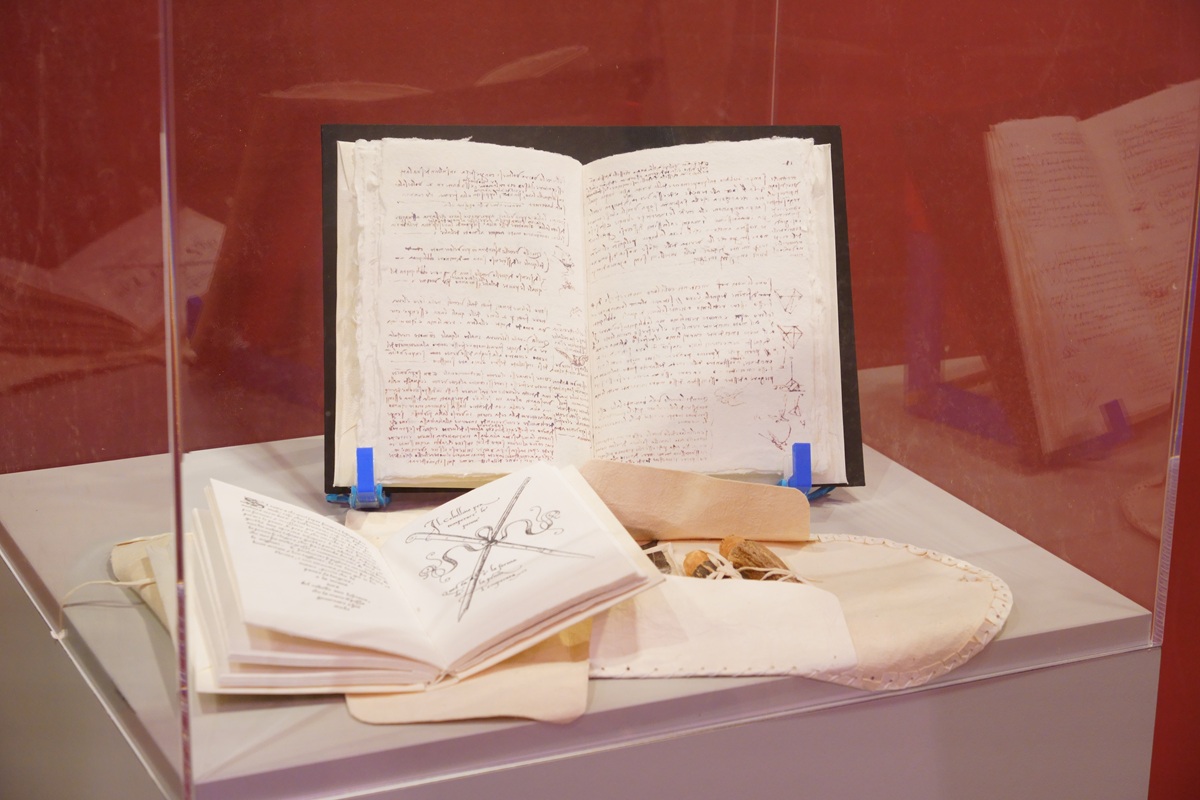

ヴェネツィアのガラス工芸の展示、イタリアについて紹介する映像

最初に提示されるのはヴェネツィアのガラス工芸に関する展示で、その後に他の美術品なども展示されています。このあたりは一列になって進んでいくので、気になる作品があってもじっくり見るということができなくて、ちょっともったいなかったという感じがしました。

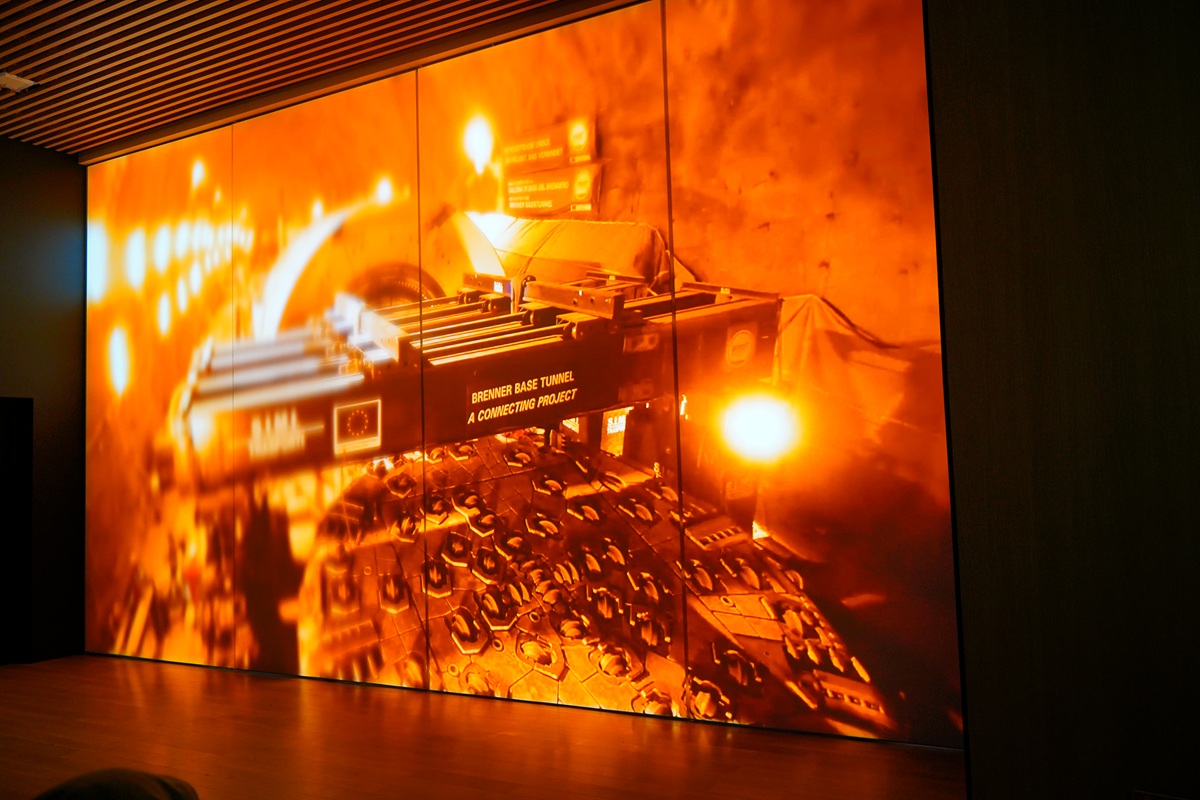

次にスクリーンがある部屋に案内され、イタリアの歴史や現在についての映像が流れると、そのスクリーン部分が開き、奥の展示フロアに進むことができます。

右は隈研吾作「dieXe」のガラス作品

そのスクリーン部分が開いて進んだ先が、「ファルネーゼのアトラス」像をメインとしたさまざまなコンテンツが展示されているフロアでした。

ここは自由に見て回ることができます。

芸術だけではなく、日本とのつながりや現代のイタリアについても展示されたフロア

古代ローマ時代に製作された彫像「ファルネーゼのアトラス」は、日本では初公開なのだそうです。

製作されたのは西暦150年ごろらしく、この時代にこれだけ精巧な彫像が作られていたこと、そしてそれが現在まで保存されているというのがまず凄いことなのだろうと思います。中世の貴族であったファルネーゼ家がコレクションとして収集したことで「ファルネーゼのアトラス」と呼ばれるのだとか。

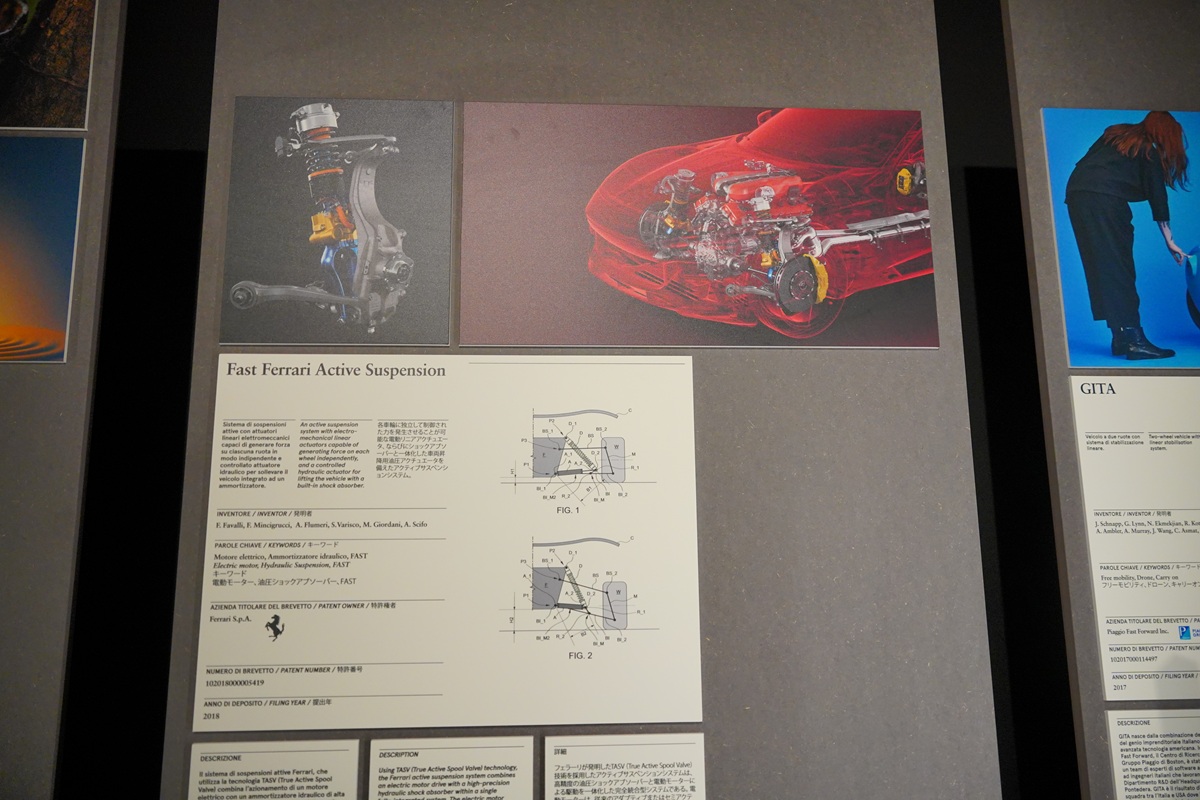

このフロアには、芸術に限らずさまざまな展示が行われていました。

(右)現代のイタリアのさまざまな課題について、対話で解決の道を探る映像

(左)1920年、日本へ初飛行を行った飛行機の再現機。木製骨組みのみの展示

(右)日本初の外交使節団を率いた伊藤マンショの肖像画(1585年製作)

カラヴァッジョ「キリストの埋葬」の展示

次に進むバチカン市国(ローマ教皇庁)の展示スペースでは、キリストの埋葬を描いた絵画と、それをもとに製作されたと思われるレリーフが展示されています。

キリスト教徒でない人にとって難しいのは、「キリストの死」がどれだけ重要なできごとなのか、いまいち理解しがたい点があることです。父方の祖母がキリスト教徒だったので、キリストの生涯、十字架で処刑された後の復活……という宗教としての神話は知識として知ってはいますが、その意味を理解していないと、この絵の意義はなかなかわからないような気がします。

(右)絵画をもとに製作されたと思われるレリーフ

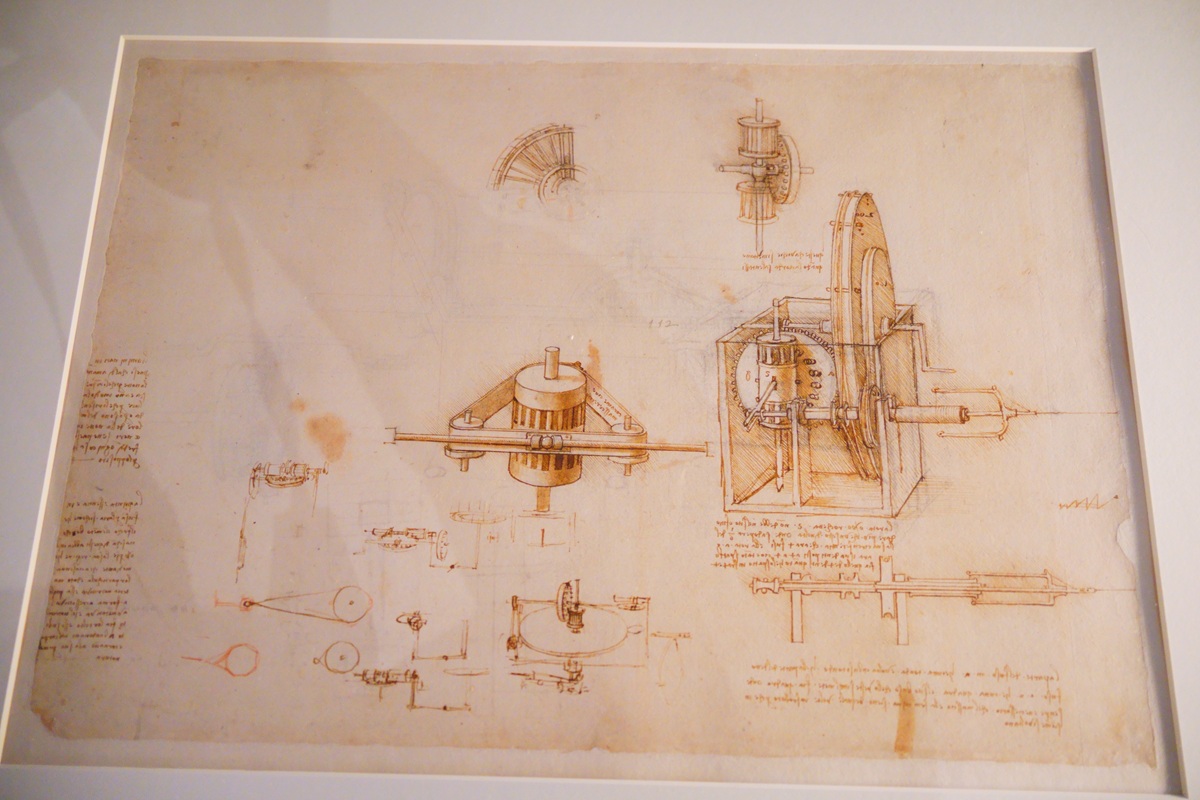

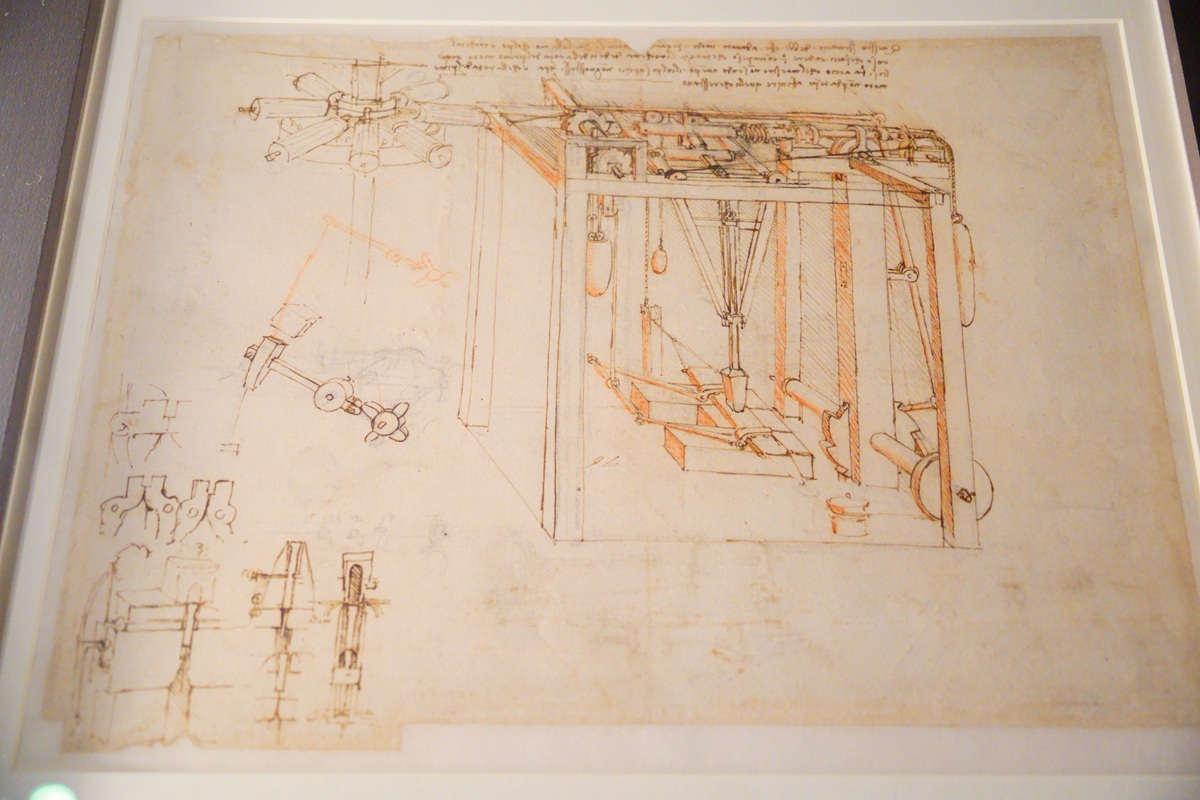

レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチの展示

その後、イタリアを構成する州からの週替わりの展示や、「特許の国イタリア」と題した、数々の特許に関する展示を列に沿って見つつ、やがて最後の展示となるレオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチへ。このあたりは遅々として進まない列にウンザリしていて、とにかく早く出たいという方が勝っていたので、後でゆっくり見るためにサッと写真だけ撮って次に進みました。

その後、エレベーターで3階に上がり、庭園を巡って1階に降りて退場だったのですが、もうさっさと帰りたいモードになっていて、急いで通り過ぎていっただけでした。

5月1日のまとめ:人気パビリオンだからといって刺さるとは限らない。好みに合わせたパビリオンやイベントの選択を

「本物の美術品に出会える」と人気のイタリアパビリオン。確かに、日本で初公開される作品が、アクリルやガラスで隔てられることもなく鑑賞できるというのは凄いことで、持ち込むための苦労なども考えるとどれだけ貴重な機会なのだろうと思います。また、改めて見てみるとその他にも幾多の作品が展示されていて、1つ1つじっくり見るだけの価値はあるのだろうと思います。

ただ、残念なことに造形芸術や絵画にそこまでの感受性がなく、それよりもこうした貴重な作品を鑑賞するために遅々として進まない列や、それによって行動の自由がないことの方が気になってしまいました。

個人的には音楽の方に関心が強いので、例えば同じような歴史上の貴重なものでも、古代の踊りを再現したパフォーマンスとか、有名な作曲家の直筆の楽譜とか、そういうのだったらもっと喜んでいたかもしれません。

万博にはいろんな要素のコンテンツがあります。来場する機会が限られる方は、すでにいろいろなパビリオンやイベントの情報も出ていますので、まず予約が取れるかどうかという大問題はあるものの、できるだけ好みに合うものを選ぶ方が満足度が高くなるような気がしました。

また、私としても、通期パスがあるのだから万博を網羅するぞ、みたいな意気込みもあったのですが、この日の経験をきっかけに、より楽しいと思えるパビリオンやイベントを重視したらいいんじゃないか、と考えるようになりました。